在福建上杭的青山绿水间,曾孕育出无数文人墨客的乡愁与灵感。1956年,周梅生便降生在这片浸润着书香的土地上,却自幼遭逢人生重创——出生即失去母亲,只能与年迈祖母相依为命,少年时更一度陷入“求学无门”的困境。想起自己的童年,想起自己的母亲,想起祖宗留下的老屋,思绪万千”。

万幸的是,血脉里流淌的客家人坚韧品质,与家族四代传承的艺术基因,成了他困境中的光。斋号“问馨草堂”的他,是家中第四代画家:曾祖父为清末贡生,医术精湛且善书画,父亲是当地颇有名望的美术教师,家中往来的艺术友人,为宅院添了许多艺术气息。“我首先感恩祖宗遗传了客家人的优良基因和优秀的民族传统文化,感恩我永远思念的母亲!”这份感恩,化作他“不断提高完善自己”的毕生愿望,即便童年时光不堪回首,他仍执着寻找文化知识,追逐艺术理想,最终以笔墨为舟,在传统与现代的艺术长河中摆渡数十载,于当代中国画坛开辟出一方兼具古韵与新境的天地。

从童年案头的涂鸦,到如今被多家场馆永久收藏的佳作;从潜心研学的学子,到桃李满天下的导师,周梅生的艺术人生,恰似一幅徐徐展开的水墨长卷,每一笔都藏着对传统的敬畏,每一寸都晕染着对生活的热爱与对命运的抗争。

家学润初心:笔墨里的童年印记与半生坚守

“父亲总说,画画先画人,写字先写心。”周梅生曾在访谈中回忆,童年最珍贵的记忆,便是父亲在灯下为他讲解名家画作的场景。那时,父亲常会拿出收藏的书画真迹与画册,指着画面中“笔墨见风骨”的细节,轻声叮嘱他“要学名家的技法,更要守传统的根脉”。或许正是这份潜移默化的熏陶,让年幼的周梅生对笔墨生出了旁人难及的敬畏——他会为了临摹一幅王冕的《墨梅图》,对着花瓣的浓淡反复琢磨半个月;也会为了写好一个“梅”字,将祖父留下的字帖描红到指尖起茧。

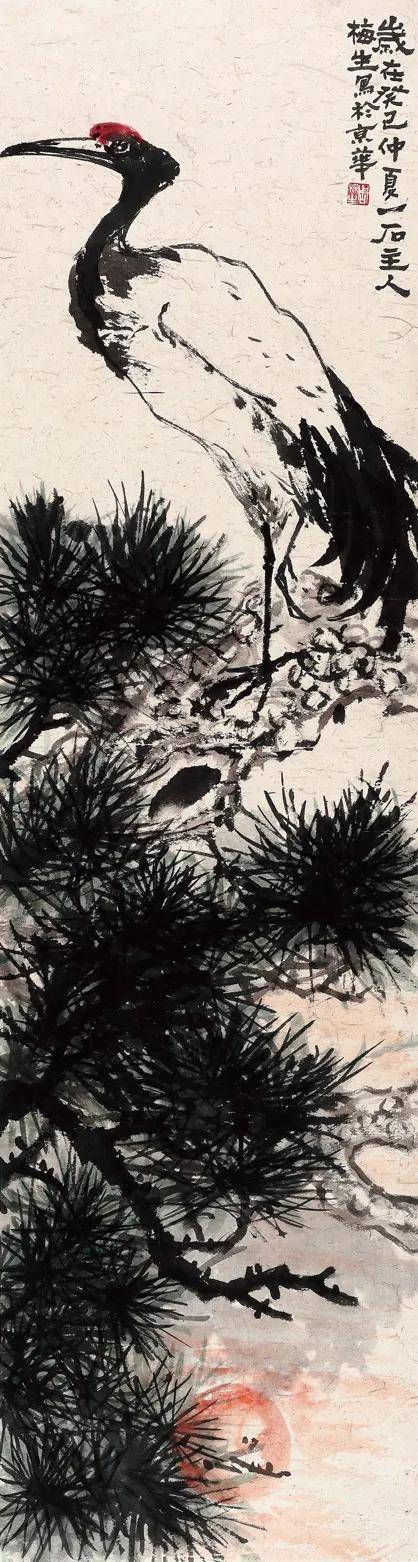

早年,周梅生的一幅《松鹤图》偶然被国画界前辈赏识,对方见其线条灵动、笔墨有魂,不仅悉心指导他研习“五笔七墨”技法,更亲自为他题写“问馨草堂”的斋号,勉励他“以问为学,以馨为品”。这段际遇,成了他艺术生涯的重要转折点,在前辈指引下,他从《富春山居图》的临摹到黄山实景的写生,一步步筑牢传统山水根基。

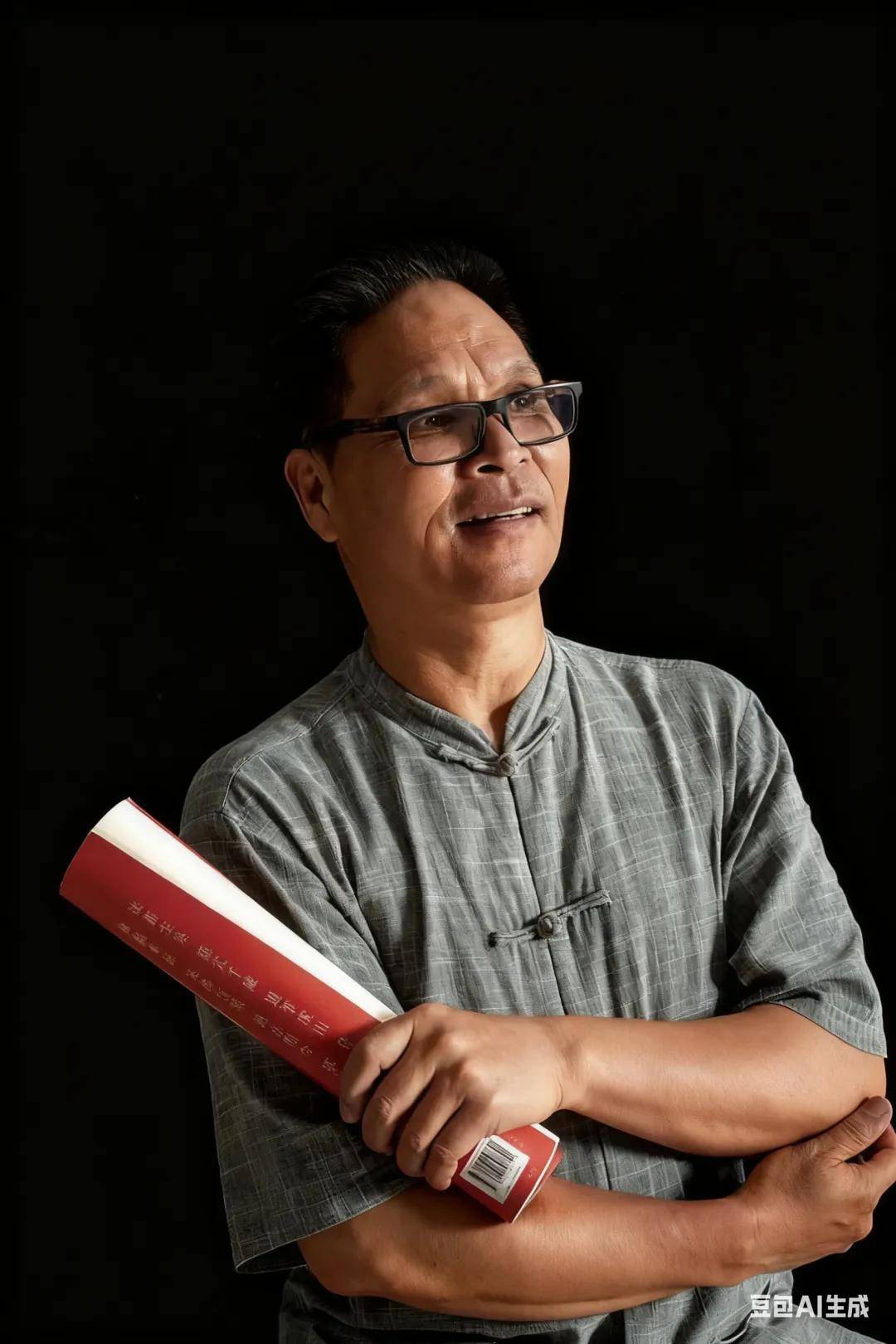

此后多年,周梅生参加工作后始终从事文字工作,既锤炼了文化素养,也打下了扎实的书法基础,但对专业艺术的渴望从未熄灭。“机会总是留给有准备的人”,在五十岁这一年,他果断申请提前退休,“马不停蹄地投入到自己所追求渴望的艺术天堂”,以半生积淀为起点,开启了全新的求学征程。

学府淬匠心:十年寒窗求师路,在传统与现代间立潮头

退休后的周梅生,用“十年寒窗,求师南北”的执着,奔赴艺术理想——他首先进入中国美术学院深造三年,在中国美术学院这座由蔡元培先生创办、潘天寿等大师执掌过的艺术殿堂里,把所有时间都泡在了画室和图书馆:清晨,他会第一个到西湖边写生,捕捉晨雾中雷峰塔的光影;深夜,图书馆闭馆后,他还会在宿舍借着台灯的光,临摹潘天寿的《映日荷花图》,琢磨大师“强其骨”的笔墨主张。

从中国美院毕业后,周梅生并未停下脚步,又成功考上中央美术学院博士课程班,紧接着在北京参加教育部举办的首届全国高等院校中青年骨干教师培训二年,与前文“先后进入中国美术学院、中央美术学院及国家教育部首届中国画博士课程高研班深造”的经历一脉相承。在此期间,他更有幸得到中央文史馆馆员、国务院文化参赞、全国艺术职称评审委员会评委、中央美院原国画系主任、博士生导师、中国画大写意花鸟画领军人物张立辰先生的亲授,“受益匪浅”,艺术认知得以进一步升华。

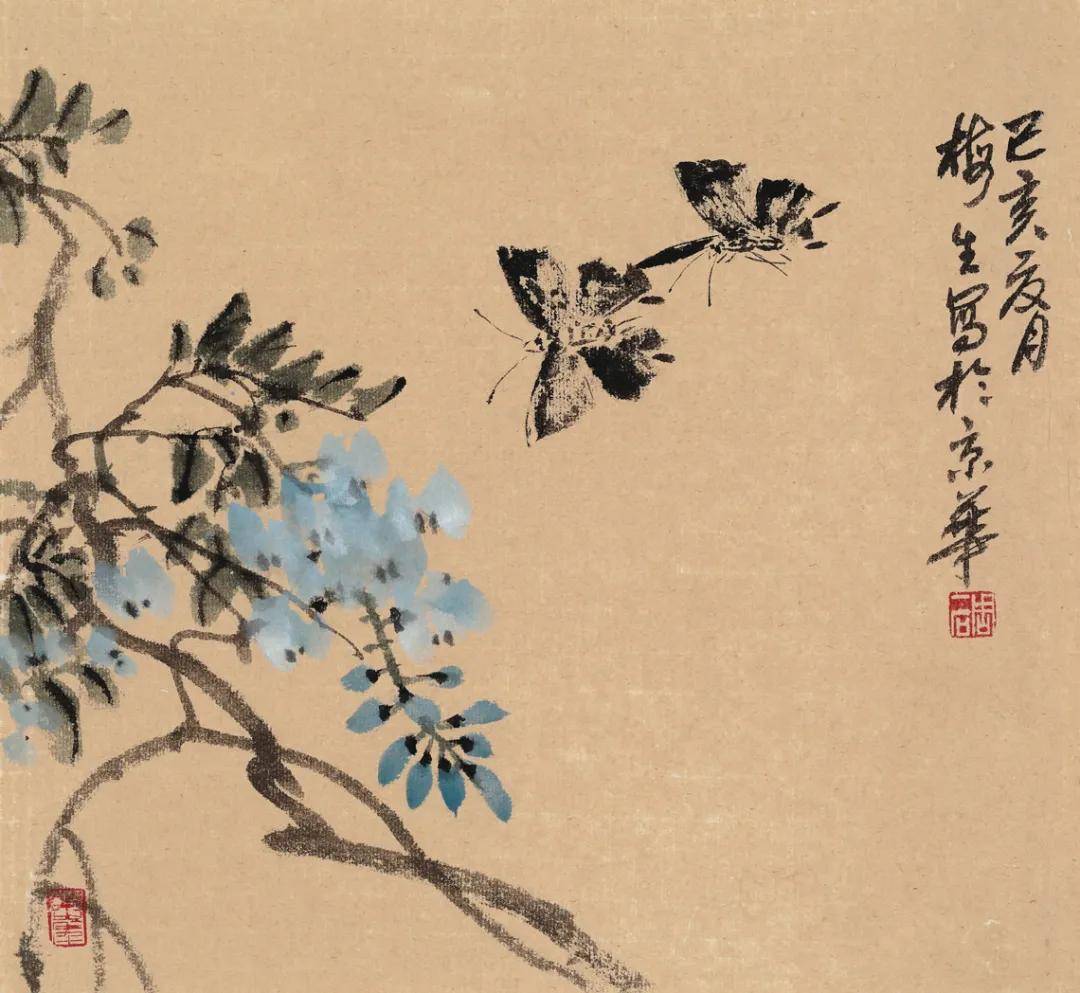

在中央美术学院深造期间,近距离接触名家原作的经历,让周梅生对传统笔墨有了全新领悟:原来传统笔墨并非一成不变,既能藏于古朴意境,也能融于鲜活表达。那段时间,他常在画室试验“墨色与色彩的碰撞”:用传统留白法勾勒山峦轮廓,再以淡彩晕染山间云雾,看着墨色与色彩在宣纸上自然交融,如同雨后山林般鲜活,渐渐形成“以墨为骨,以彩为魂”的独特创作风格。

“苍天有眼,功夫不负有心人”,多年深耕终有回响。周梅生多次参加全国美展后,成功合格通过加入中国美术家协会会员;经名家推荐审核,他先被中国人民大学艺术学院聘为高研班导师,又于2021年8月28日被清华美院聘为客座教授,艺术与教育之路双双迈入新境。他始终坦言:“取得这样的成绩跟我的母校中国美院、中央美院两个国内艺术最高学府是分不开的。”

周梅生书画教学现场

周梅生书画教学现场

笔墨诉情怀:从案头小景到山河大境,佳作载誉传四方

他的创作不仅获业界认可,更留下多部经典作品集,载誉无数:2013年,由天津人美出版社出版《周梅生画选》;2014年,以艺术家代表身份出席在人民大会堂常委厅召开的全国经济转型峰会;2015年,在北京王府井新华书店总部举办“周梅生作品展”;2018年1月21日,经专家名师推荐、层层筛选,他的作品入选故宫专家评审团评审,获评“年度最具艺术价值十佳”,成为新中国成立以来上杭首位获此殊荣的艺术家;2020年,出版《周梅生画集》;2021年8月28日,在被聘为清华美院客座教授的同日,他又在北京举办“周梅生中国画作品展”,让更多人看见其笔墨魅力。

此前,周梅生的《溪清秋泉静》已入选全国中国画展。这幅作品中,他以浓墨勾勒山石肌理,用淡彩晕染山间云雾,清泉留白处巧妙融入生活观察到的光影感,既有传统山水的悠远意境,又不失现代审美的清新质感,评委们评价:“这幅画里,能看到传统笔墨的厚重,更能看到画家对生活的体悟,是‘承古’与‘融今’的佳作。”

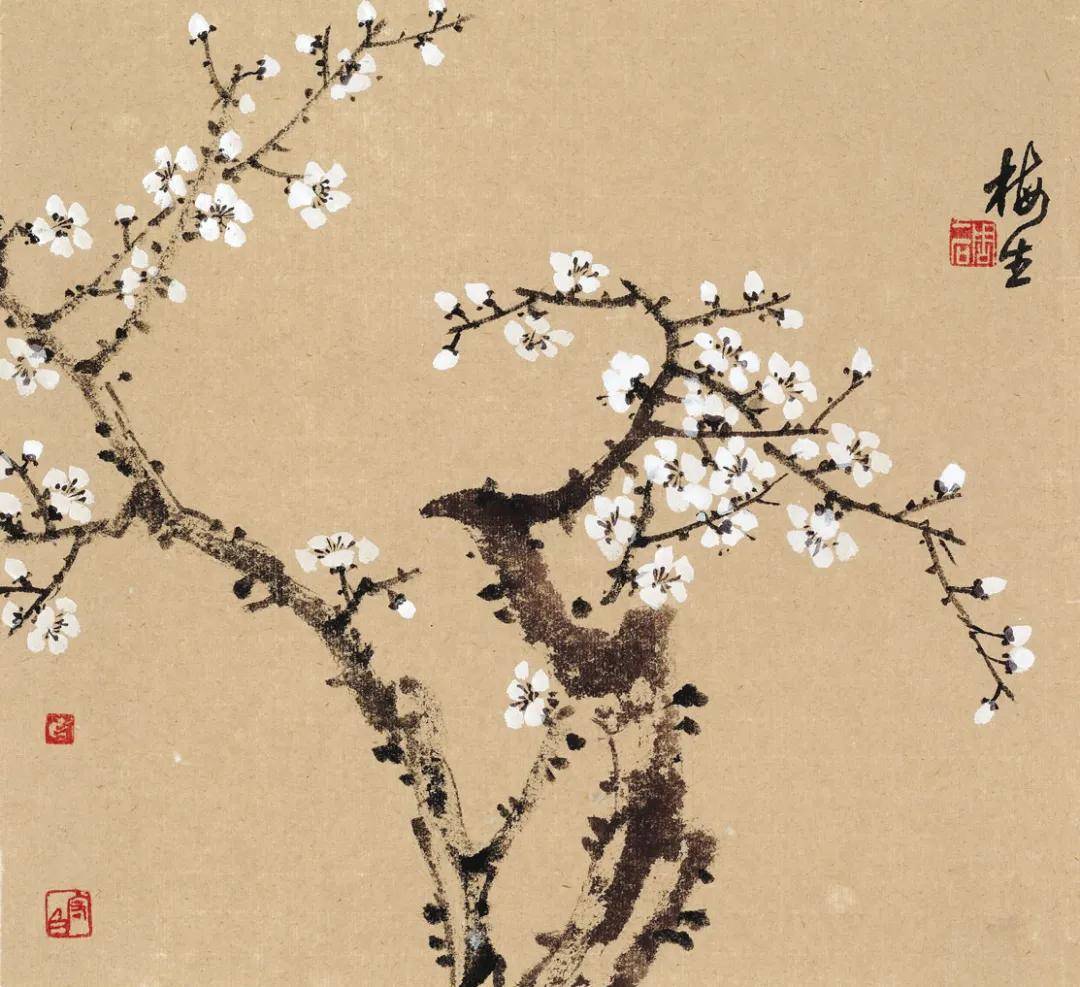

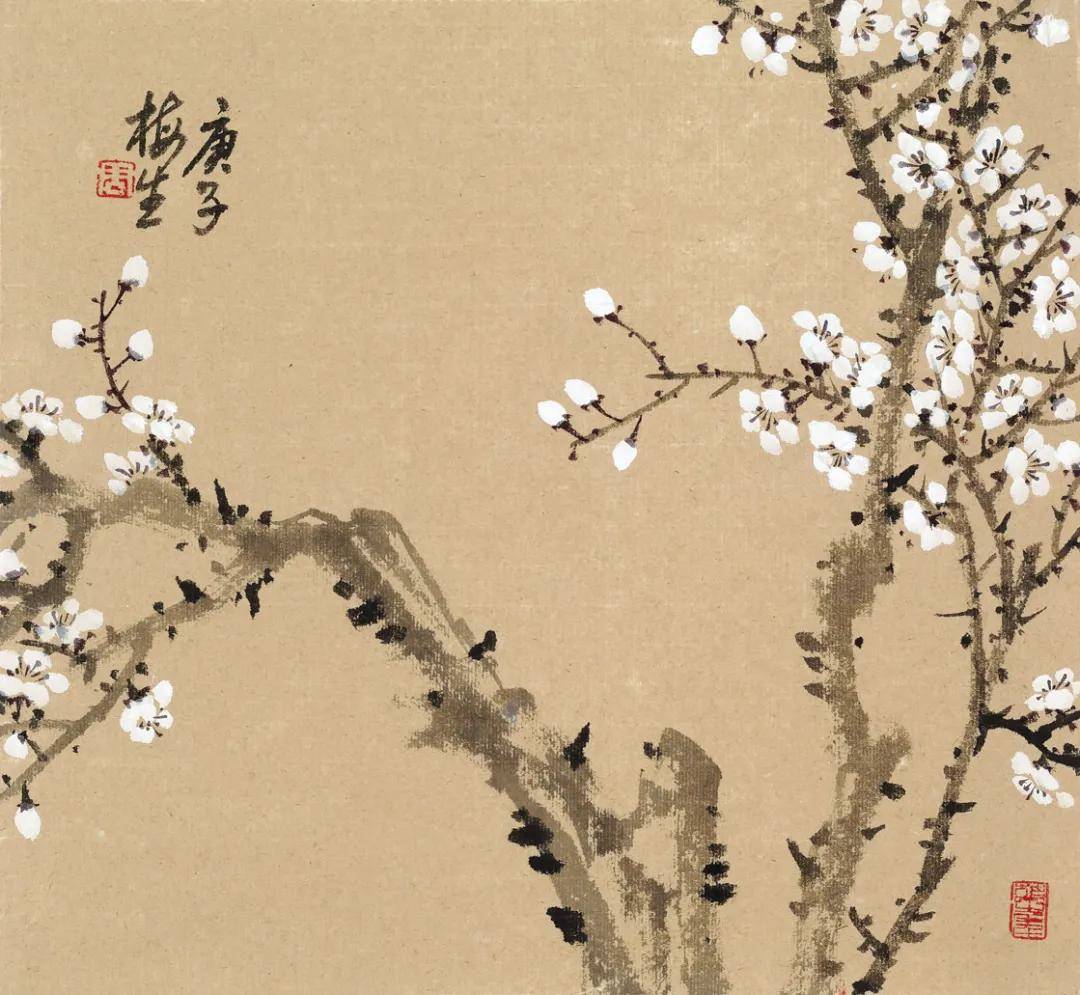

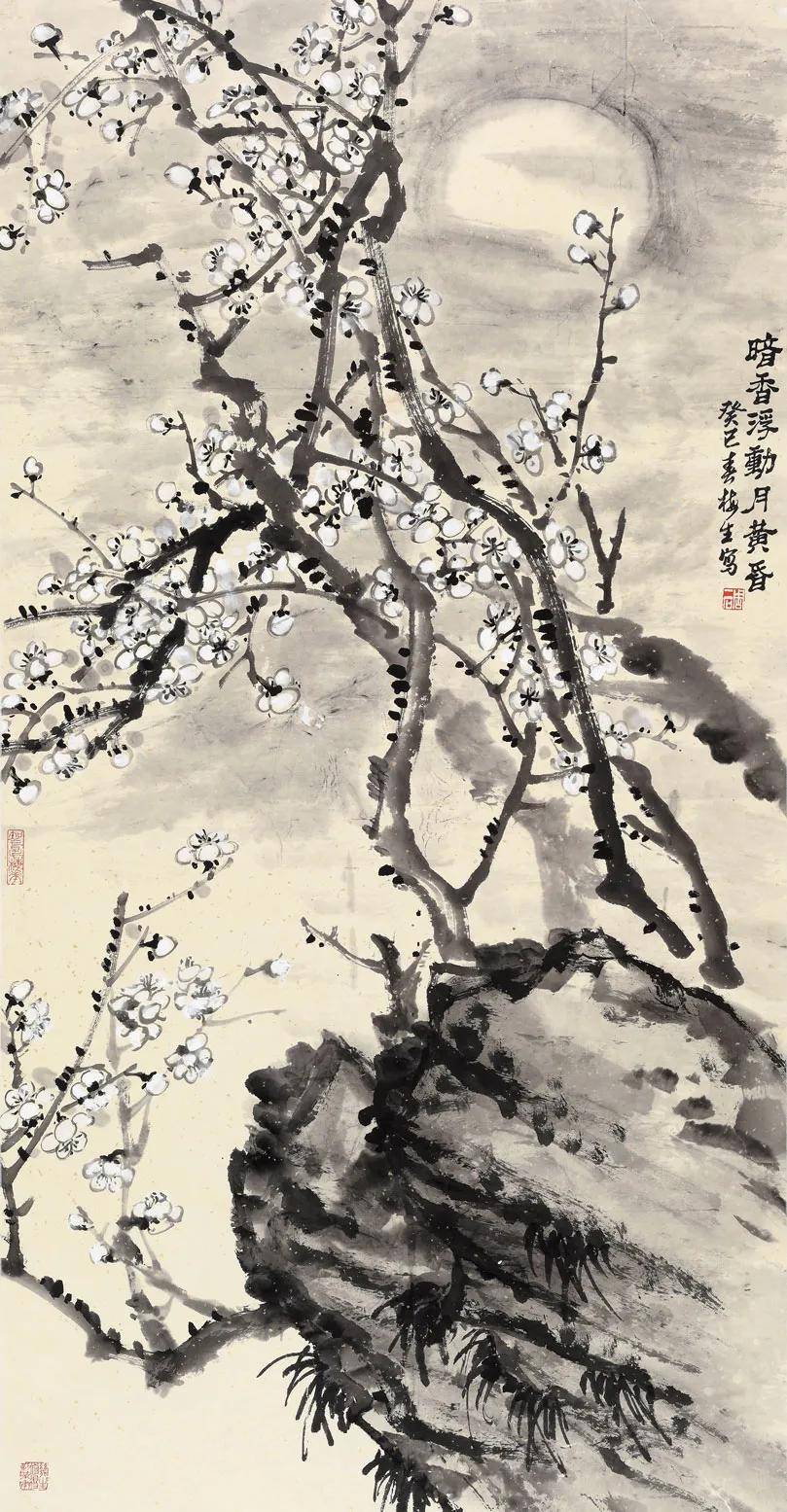

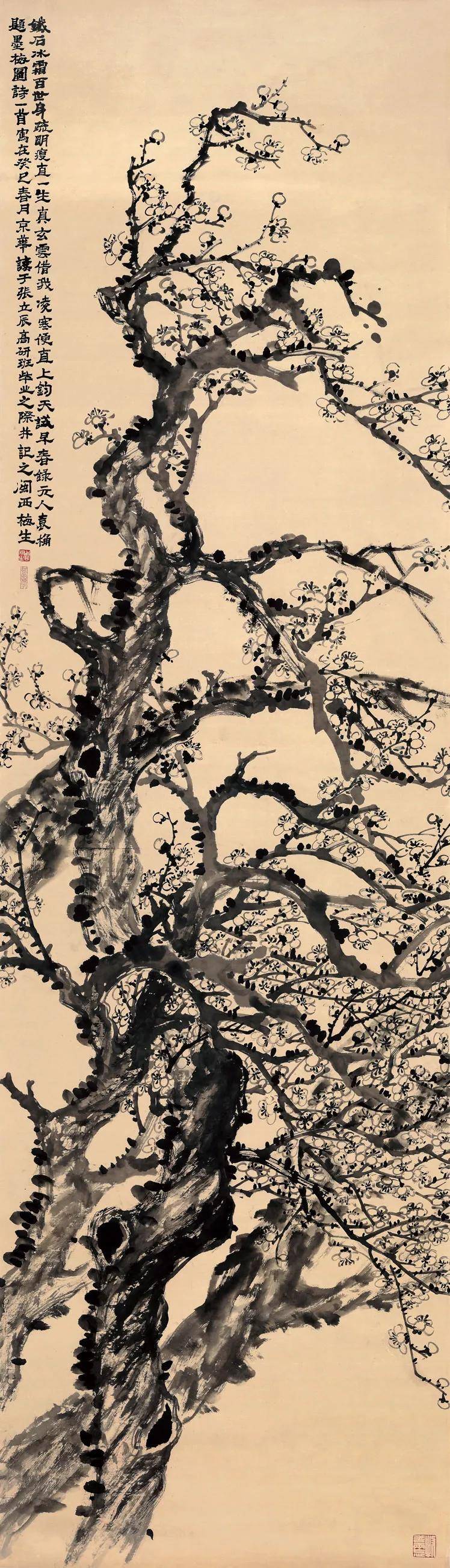

2022年,是周梅生艺术生涯中尤为重要的一年。年初,他接到上杭广电局李斯乾主任约稿《上杭乡音》,因3月初要办展拖延至3月下旬动笔,字里行间满是对家乡与亲人的眷恋;3月8日,广东美术馆如期为他举办“写意精神”个人画展及捐赠仪式,他现场捐赠20幅作品,其中《香雪》这幅以岭南梅花为题材的作品,打破传统墨梅“疏影横斜”的程式——用浓墨勾勒梅枝苍劲,以白粉掺少量赭石点染花瓣的通透,背景淡青灰色既似岭南晨雾,又像冬日寒意,既有“暗香浮动”的诗意,又有“铁骨冰心”的气节。广东美术馆馆长在收藏仪式上说:“这幅《香雪》,是传统笔墨与岭南风情的完美融合,更是画家品格的写照,藏着对自然的热爱,也藏着对传统的坚守。”3月23日,周梅生在北京完成《上杭乡音》撰稿,字里行间更许下“多做公益、捐献作品、回报家乡”的承诺。

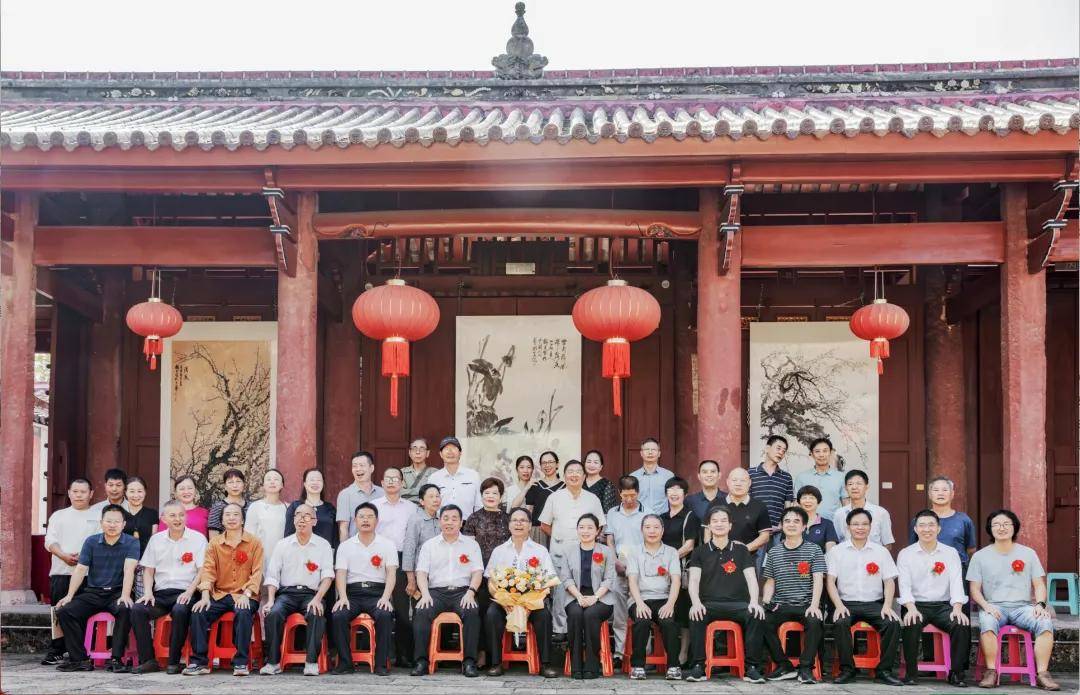

在上杭县展出时合影留念

艺道传薪火:公益赠作践初心,传承文脉报家国

“作为画家,既要画好自己的画;作为教师,更要传好艺术的薪。”从被聘为高校导师起,周梅生便始终践行这一理念。他在清华大学美术学院、中国人民大学艺术学院授课期间,培养了近百名书画人才,课堂总是充满“烟火气”——他会带着学生去北京的胡同写生,教他们从斑驳砖墙里读懂笔墨肌理;也会在课堂上煮一壶茶,边品茶边讲解“茶禅一味”与绘画意境的关联,让学生明白“艺术源于生活,高于生活”的真谛。

除了高校教学,周梅生更致力于传统文化普及与公益事业。2017年,他被中国关心下一代教育基金会授予“爱心公益大使”称号,此后每年都会走进偏远山区,为孩子们上书画课。在一所乡村小学,看到孩子们用铅笔在作业本上涂画,他便自费捐赠笔墨纸砚,从握笔姿势到简单花鸟勾勒,一步步引导孩子们感受传统书画的魅力。“我希望这些孩子能知道,我们的毛笔里藏着几千年的文化,我们的宣纸能画出家乡的青山绿水。”每次看到孩子们握笔作画的模样,他都觉得传承有了希望。

“目前取得的成绩也不是我最终目的”,周梅生始终记得《上杭乡音》中的承诺,以实际行动回馈国家与家乡:2022年捐赠广东美术馆20幅作品后,2023年向河南安阳博物馆捐赠3幅作品,2024年向福建省美术馆捐赠50幅作品;2025年,他在家乡上杭开设“问馨草堂”书画馆,馆内展出150余幅作品(含早年临摹佳作与近年山河大境),同时向上杭县档案馆捐赠15幅作品。开馆那天,周梅生站在馆前:“我这辈子,就和笔墨打交道,现在能把这些作品带回家乡,让更多人看见传统书画的美,也看见家乡的好,值了。”

墨色映初心:一生只做一件事,丹青不渝传文脉

如今,已近古稀之年的周梅生,依然保持着每天清晨作画的习惯。他的画室里,案头整齐摆放着几支常用毛笔——有跟随数十年的“狼毫山水笔”,有专为画花鸟定制的“兼毫笔”,每支笔的笔杆都被磨得温润,藏着岁月痕迹。“这几支笔,陪着我画过山河,也画过生活,它们懂我的笔墨节奏,更懂我想表达的心意。”每天清晨铺纸蘸墨,看笔墨在纸上晕开,所有浮躁都能归于平静。

近年来,周梅生的作品多次在国内外展出,从美国华盛顿会议中心的“中国画作品展”到国内各大美术馆的专题展,他的笔墨成了跨文化交流的桥梁,也成了传递中国传统美学的载体。画界也认为周梅生是在国画中产生的一个奇迹。但无论走得多远,他始终记得父亲的叮嘱:“艺术的舞台可以很大,但根永远在家乡的土地上,永远在传统的文脉里。”也会将展览所得部分捐赠家乡文化事业,助力传统书画传承。

“有人问我,画了一辈子画,有没有想过歇一歇?”周梅生在一次艺术讲座中说,“我总说,人的一生能把一件事做好就不容易了。我这辈子,就想把传统笔墨画好,把中国传统美学的韵味传好,把家乡的故事画好。”这番话,恰如他笔下的梅花——不与百花争春,却在寒冬中绽放最坚韧的芬芳,用一生坚守,诠释“笔墨守初心,丹青映时代”的追求。

从自幼失恃、求学无门的少年,到当代画坛的实力派画家;从五十岁重启征程的求学者,到深耕教学、热衷公益的传承者,周梅生的艺术人生,是当代中国画家坚守传统、拥抱生活、抗争命运的缩影。他用笔墨丈量山河,用情怀书写人生,用行动回馈家国,让我们看见:传统不是束之高阁的古董,而是能在当代焕发生机的活态文化;而真正的艺术家,既要做传统的守护者,更要做生活的观察者、时代的传声者、家国的回馈者。

正如他在《香雪》的题跋中所写:“梅开千年雪,墨染万年春;守得初心在,清风满乾坤。”这,便是周梅生用一生践行的艺术信仰,也是他留给当代画坛、家乡与后辈最珍贵的精神财富。【梁咏翔文】

以下是评论家、书画家对周梅生老师的评论文章。借此转载。深表谢意!

序《周梅生画集》

上杭宗兄周梅生,性情不输才情。南人北相,慷慨激越,宛然燕赵遗风。宋庄十馀载,相从笃诚,能推心置腹者,惟此君尔。

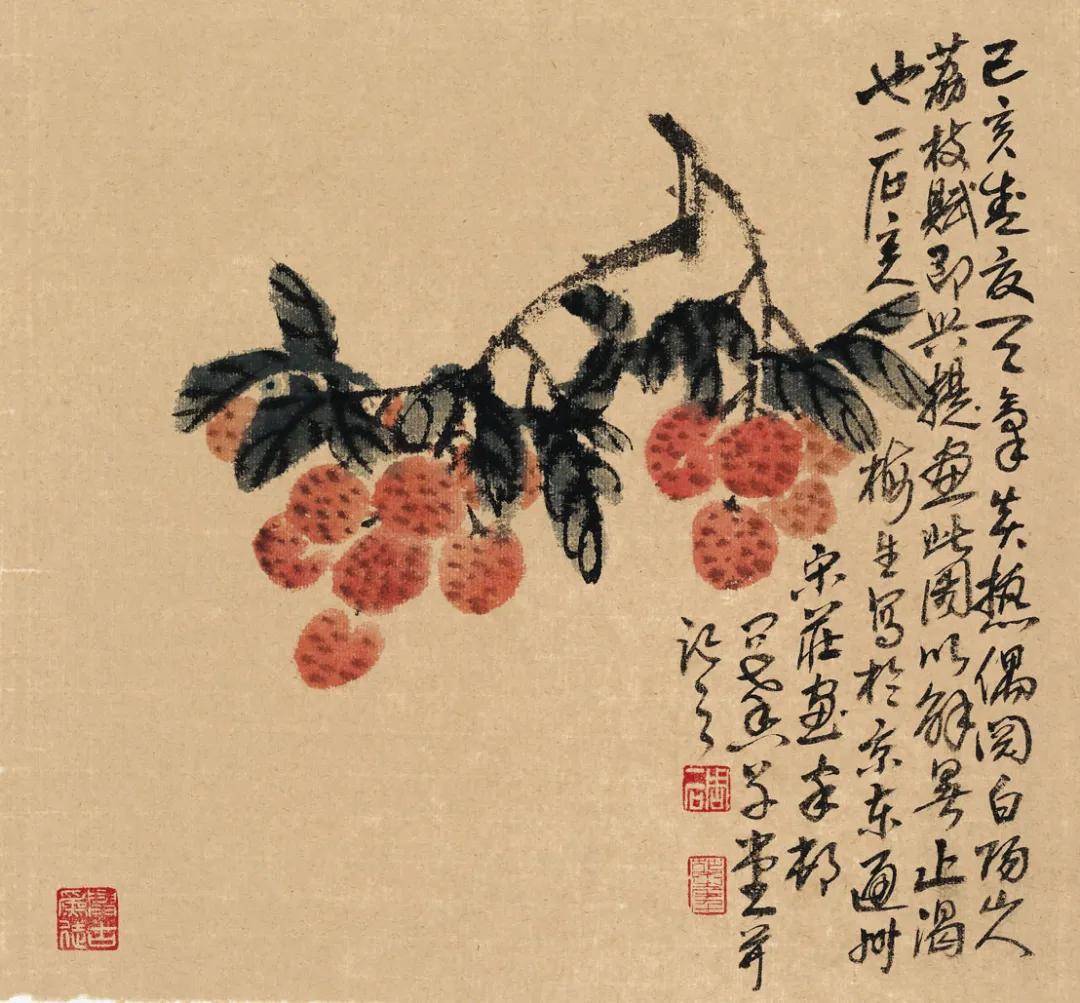

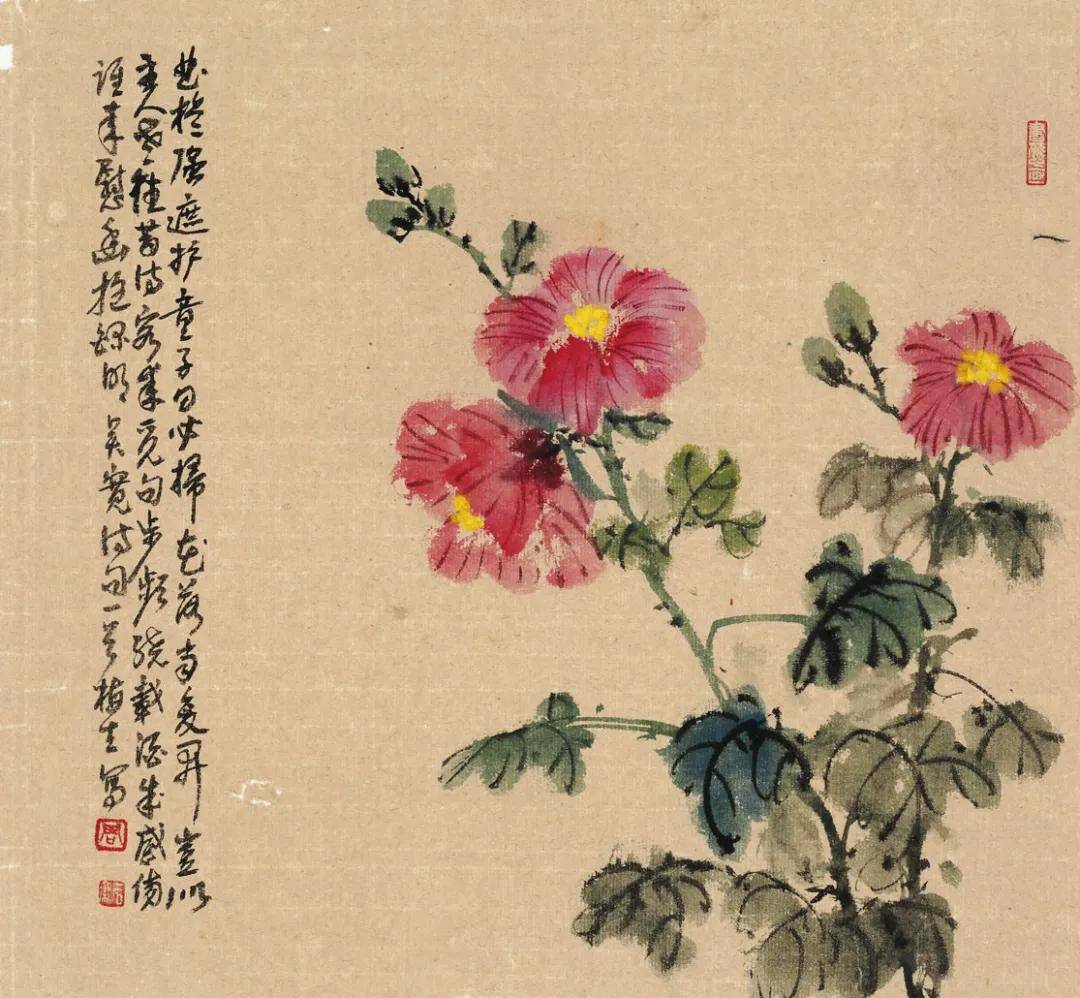

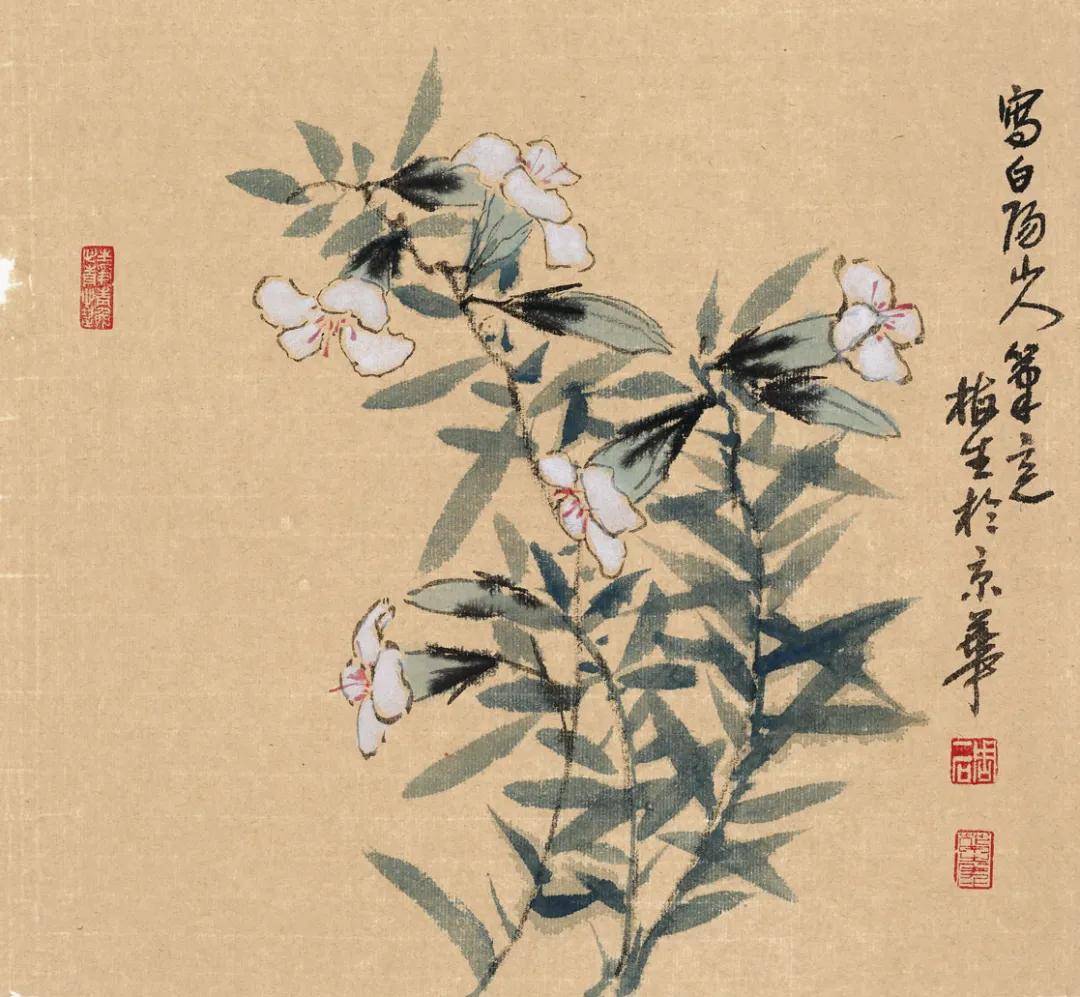

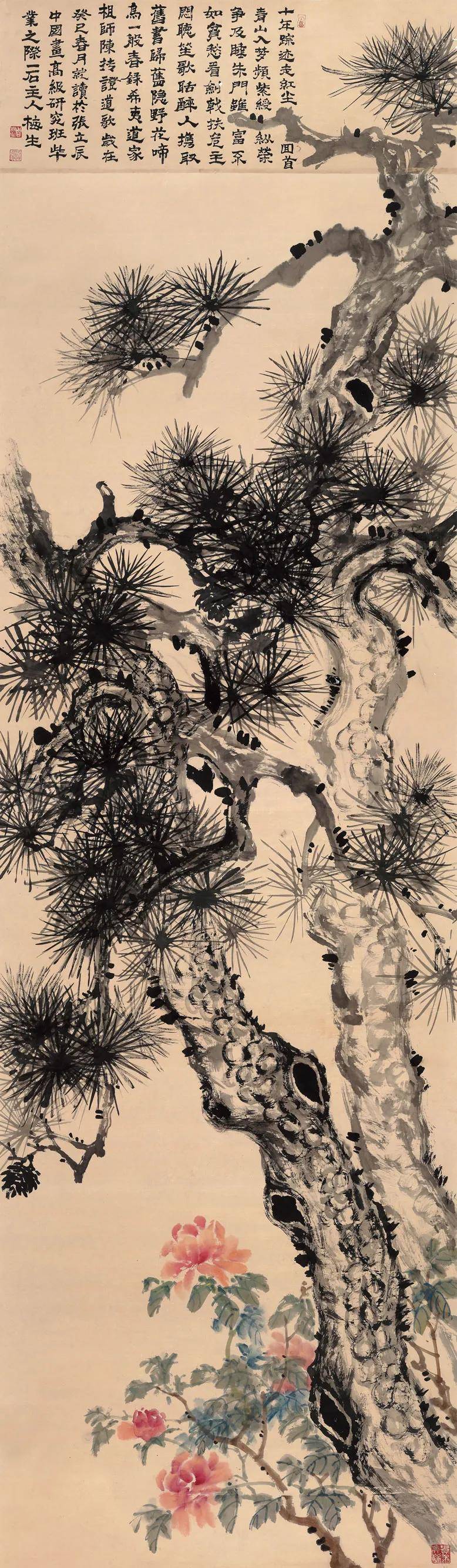

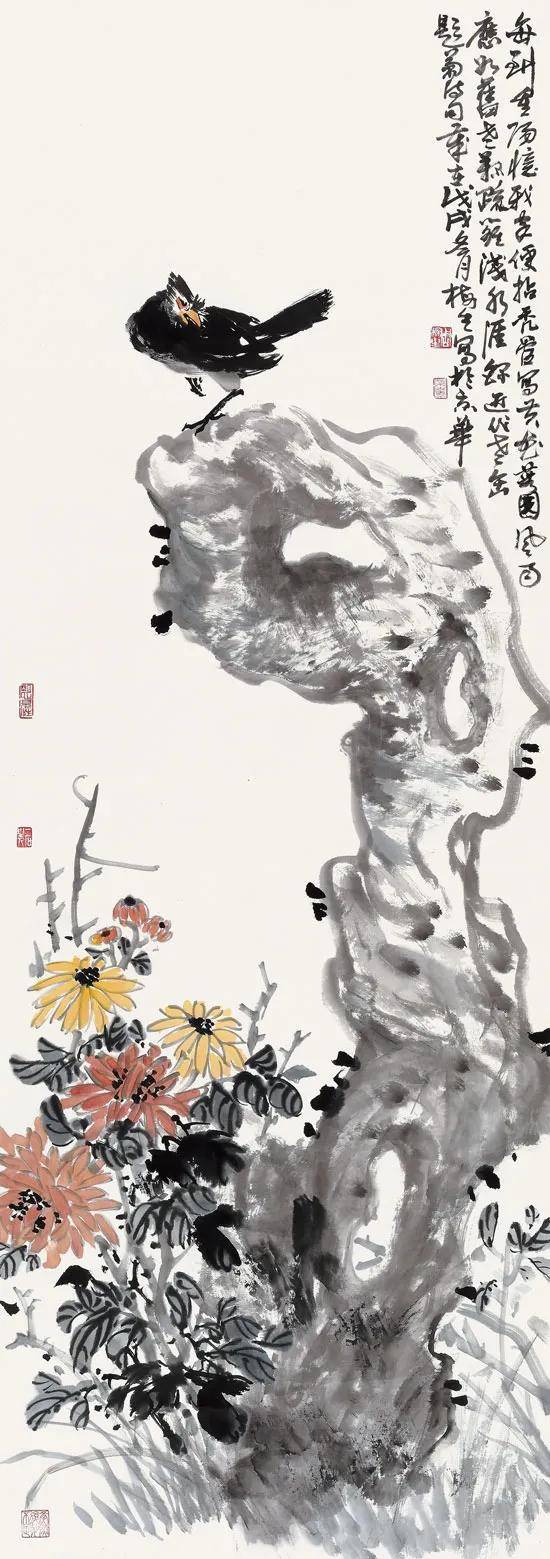

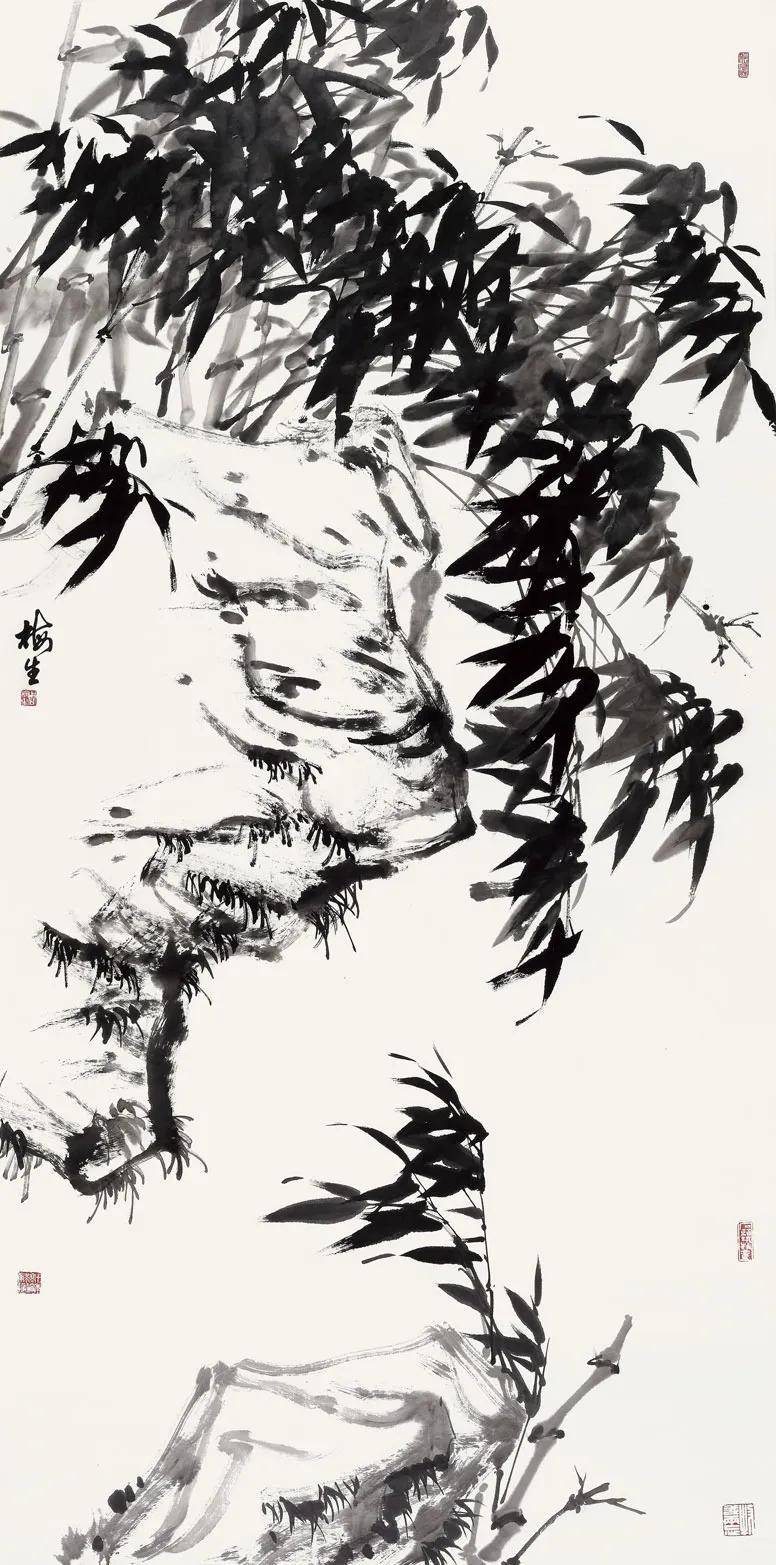

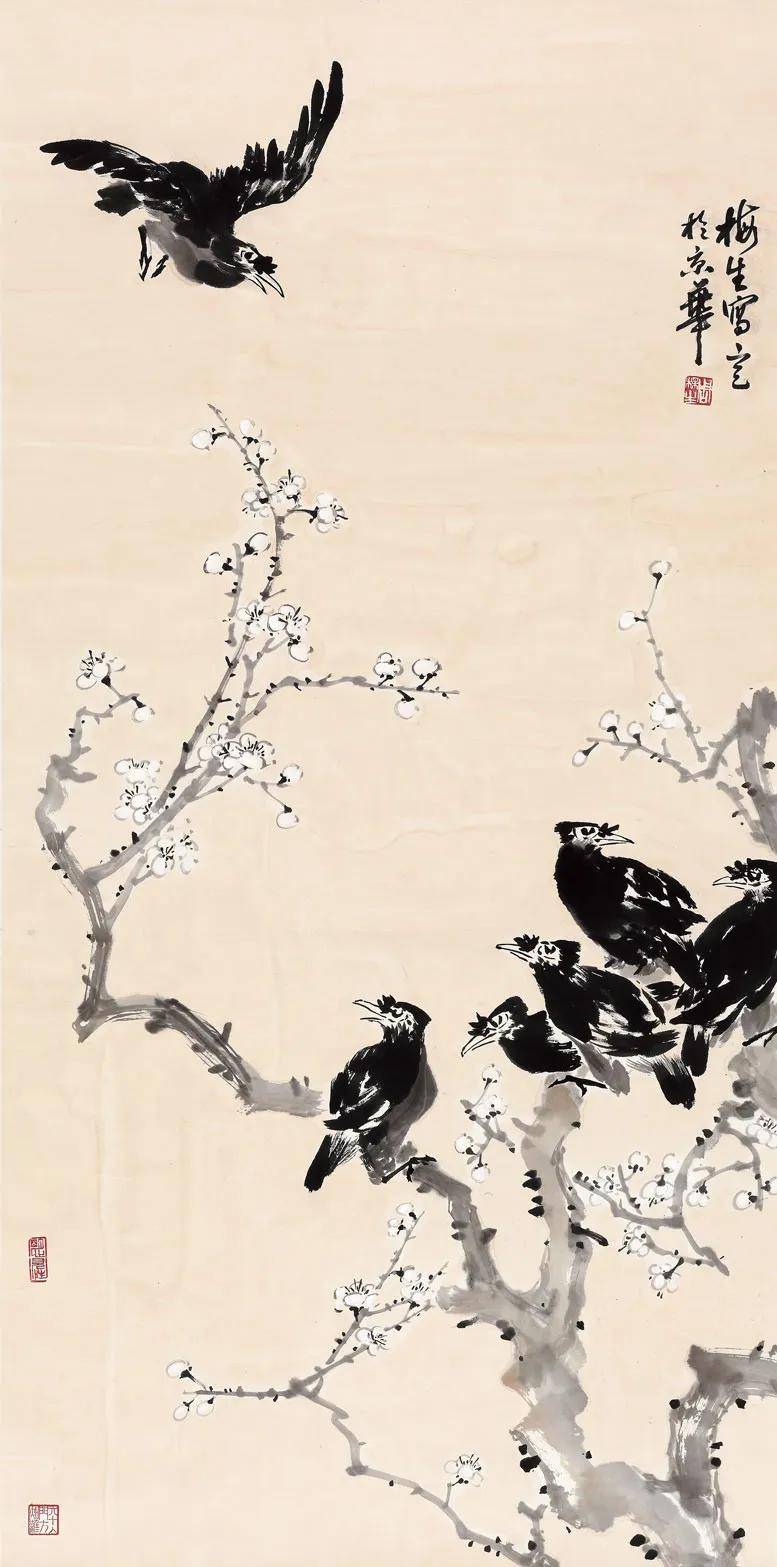

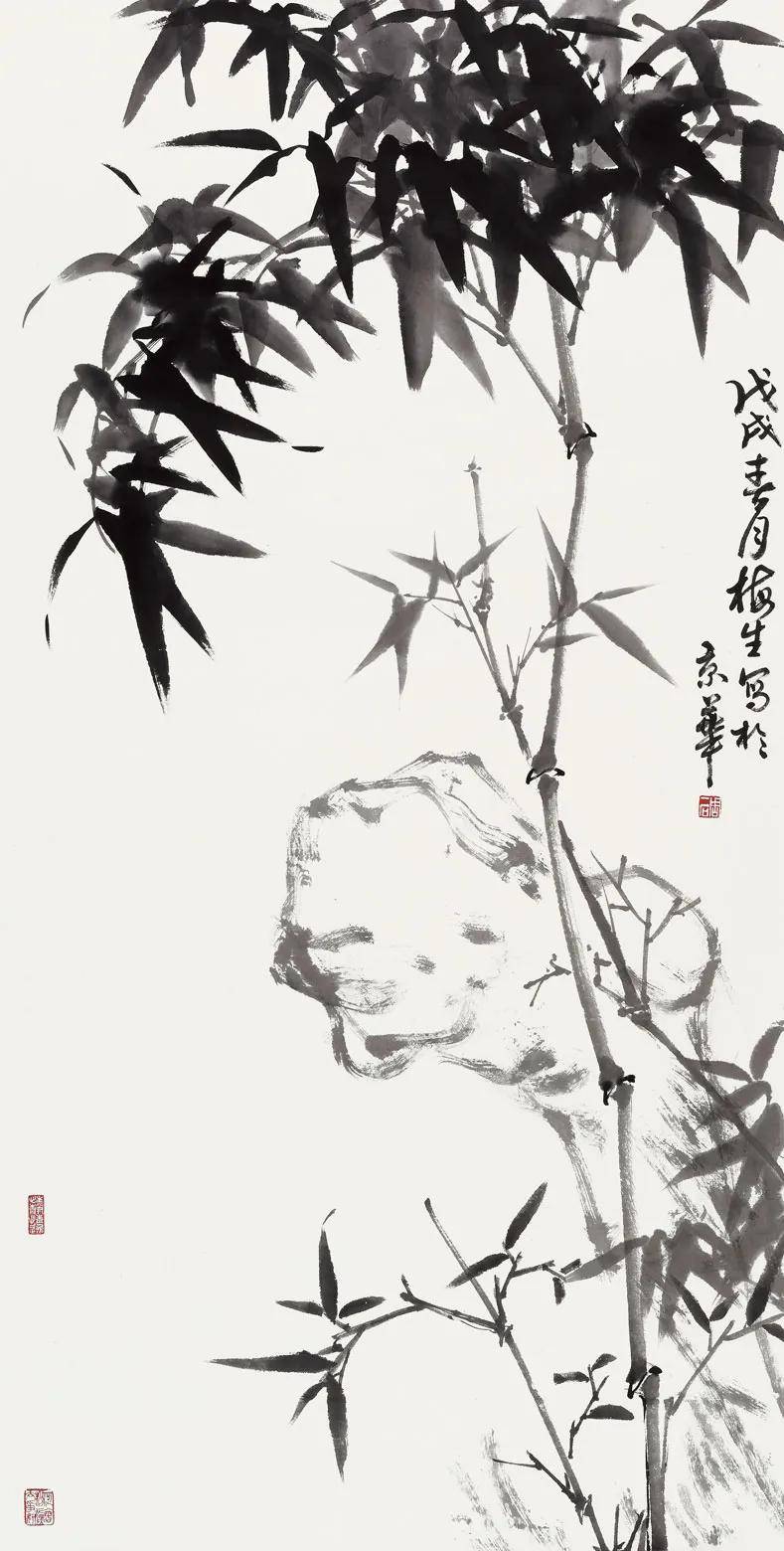

梅生字一石,擅大写意花鸟,曾先后深造于中国美院、中央美院,师承卢坤峰、张立辰先生。观其近作,精进昭昭,入古融新,心得可恃。其笔墨颇具传统功力,学明清诸家兼缶翁、白石、潘天寿,博观约取,庶几自家面目。尤画墨梅瘦石,芭蕉茶花,虬松偃柏,苍鹭八哥,秋芦风荻,皆行云流水,不假中途再构。所画多为巨制,情怀宏阔,笔端遒劲而有韧性,水墨淋漓富含刚柔,气势磅礴,收放自如,形神健拔,风骨老辣。

梅生惜画自赏,间或与画友互鉴品评,却绝缘于书画市场,从不鬻画。然有遴选百多精品力作捐献广东省美术馆襄其收藏之举。

梅生新作出版,嘱余前面写上几句。孟子曰:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?”循此言路,相得相契如他我二人者,知梅生其人而藏私不予,当然也禁不住可乎一问。

是为序。

周逢俊2023年3月3日晨记于松韵堂

书生意气 赤子情怀——画家周梅生速写

吴利国

2月23日上午,在朋友圈看到画家周梅生兄发布了一个展览信息,为表示祝贺,我随手点了个赞。应该是梅生兄领会到了我的心意,很快他以私聊的方式,将展览的有关信息发给我。于是,我想到了《袁河文艺》应该做点什么,于是便有了这一期微信。我想以《书生意气,赤子情怀》为题,来给梅生兄一个“速写”:说明一下,家中电脑估计没安装相关软件,好在手机功能是一样的。那我就对着手机屏幕,在对话框即兴写段文字吧,就当聊天。

我其实跟梅生兄不过是一面之缘,得益于新余学院傅抱石艺术研究院院长周剑兄的牵手,在周剑兄的画室有过一个轻松愉悦的交流。

那应该是两年前的一个下午,在书香墨韵颇为浓厚的画室,我与梅生兄有了“第一次握手”。于中国画,那是我年少时的一个梦,而“诗书画印”大抵会是我今生一个不懈的追求。在浏览梅生兄画册过后,那种笔墨之间流淌的文人气息、笔墨情调以及“古不乖时、今不同弊”的格调,让我对梅生兄其人其画有了相当的好感。

梅生兄自京华来,却没有我过往经历中所接触的“漂一族”的“江湖味”。他手头的笔墨功底及画外功夫,让我脑海中浮现出两个字:正道。尤其是梅生兄在闲谈漫聊过程中,无论是仗义执言、针砭时弊,还是脸部表情、肢体动作,一种书生意气和赤子情怀扑面而来。虽然梅生兄年长于我,我却觉得自己似乎比他活得更“复杂”。我想,他应该是一个属于活得简单、纯净而淡定的人。这,或许能从从他的点画线条墨色中能得到某种印证吧。

随后,我们现场书画交流,顿时画室墨香四溢。忽然,梅生兄说:这次来新余,走得匆忙,忘了带上印章。地球人都知道,一幅书画作品上没有作者的印鉴,那是要“大打折扣”的。我闻听,笑着说:如果梅生兄不嫌弃,我可以现场刻印一方。于是,一个颇有意味的画面呈现在众人面前:梅生兄和周剑兄作画、题字,我刻印,临时“三人组合”成为一段美好回忆,这一幕也被同行的新余电视台知名记者、主持人谢小勇用手机记录下来,发在朋友圈——颇有一种“现场直播”的意味。

梅生兄看到我帮他刻的印,多有谬奖,随后他即兴画了一幅写意“兰草”,以为唱和。可见梅生兄是一个非常注重情谊的文化人。

从此别后,我与梅生兄的交往、交流,只限于微信朋友圈。然而,这种现代科技带给生活的便利,让我从来不觉得梅生兄因远在北京而产生距离感,仿佛就在眼前。这次他在广州举办个人中国画作品展,我难以抽身前往现场观摩、学习、请教,我想用我的方式表达一番心意。于是便有了这段文字,有了这期微信。

其实,人与人的交往,如果走心了,天涯也是咫尺;否则,咫尺亦是天涯。

预祝梅生兄展览圆满成功。

作者系中国电视艺术家协会会员,《袁河文艺》主编

福建省原副省长叶双瑜为周梅生题字合影留念

中国美协主席范迪安为《周梅生画集》题写书名

周梅生中国画美国展出现场(1)

周梅生中国画美国展出现场(2)

周梅生中国画美国展出现场(3)

周梅生福建省美术馆画展合影留念

周梅生福建省美术馆画展参观现场

周梅生福建省美术馆画展参观现场

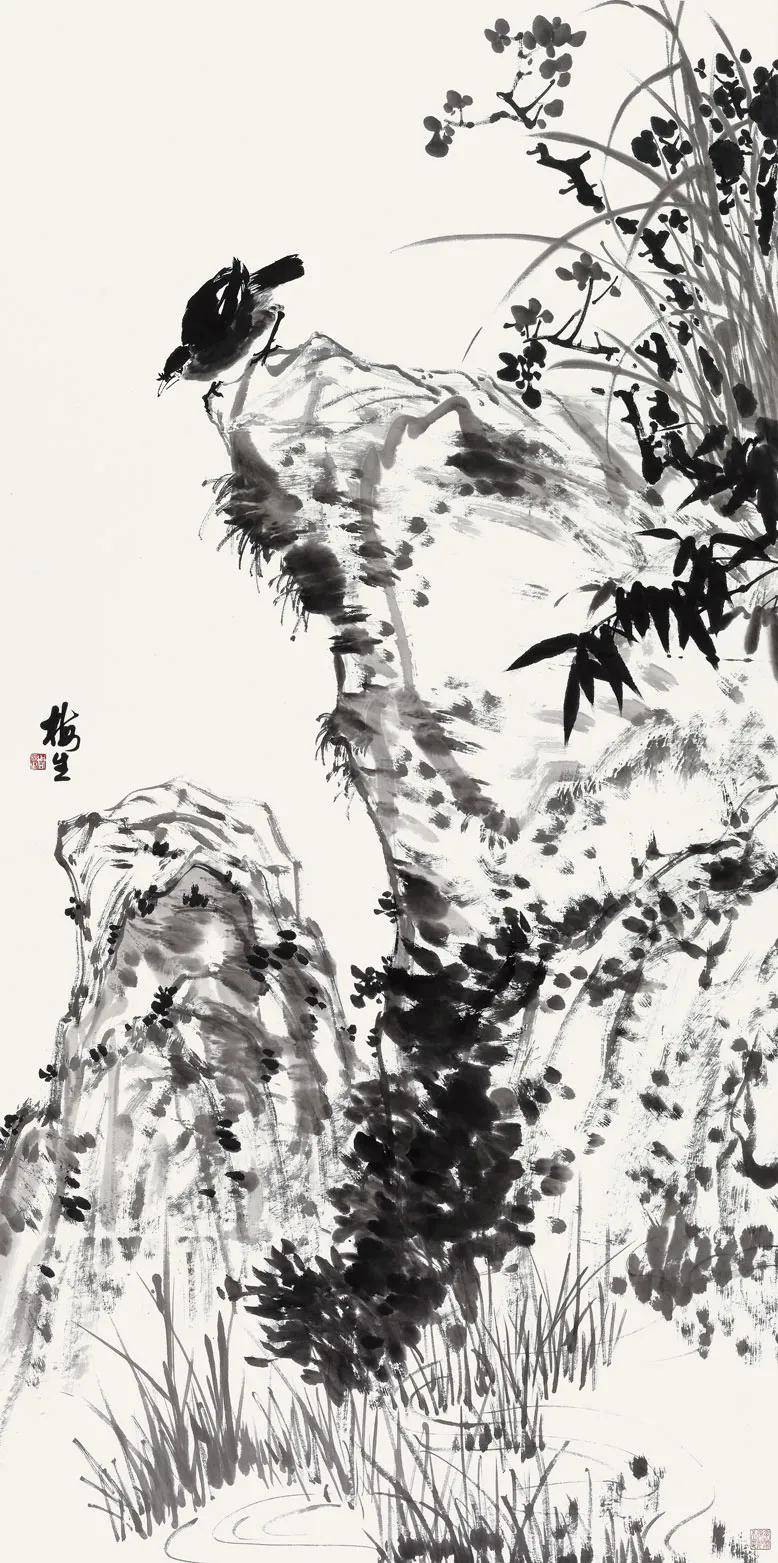

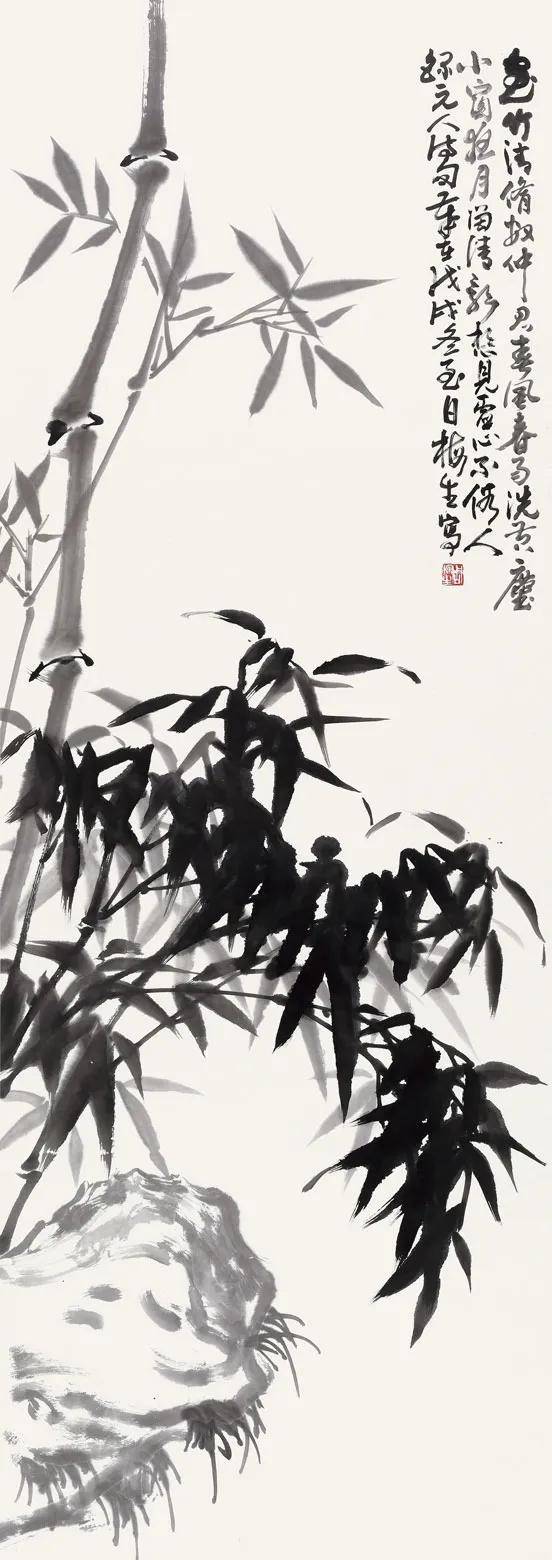

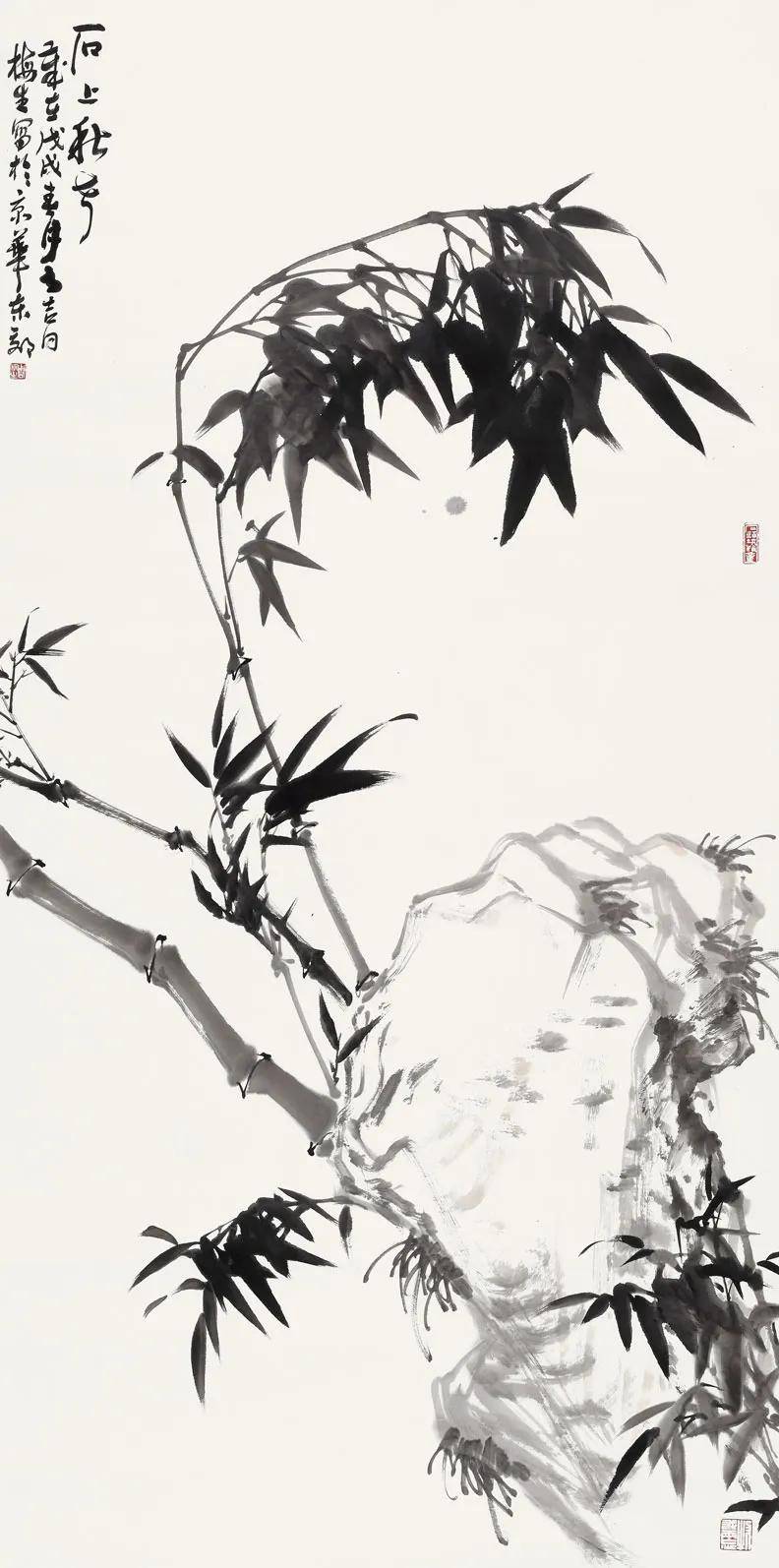

作品欣赏

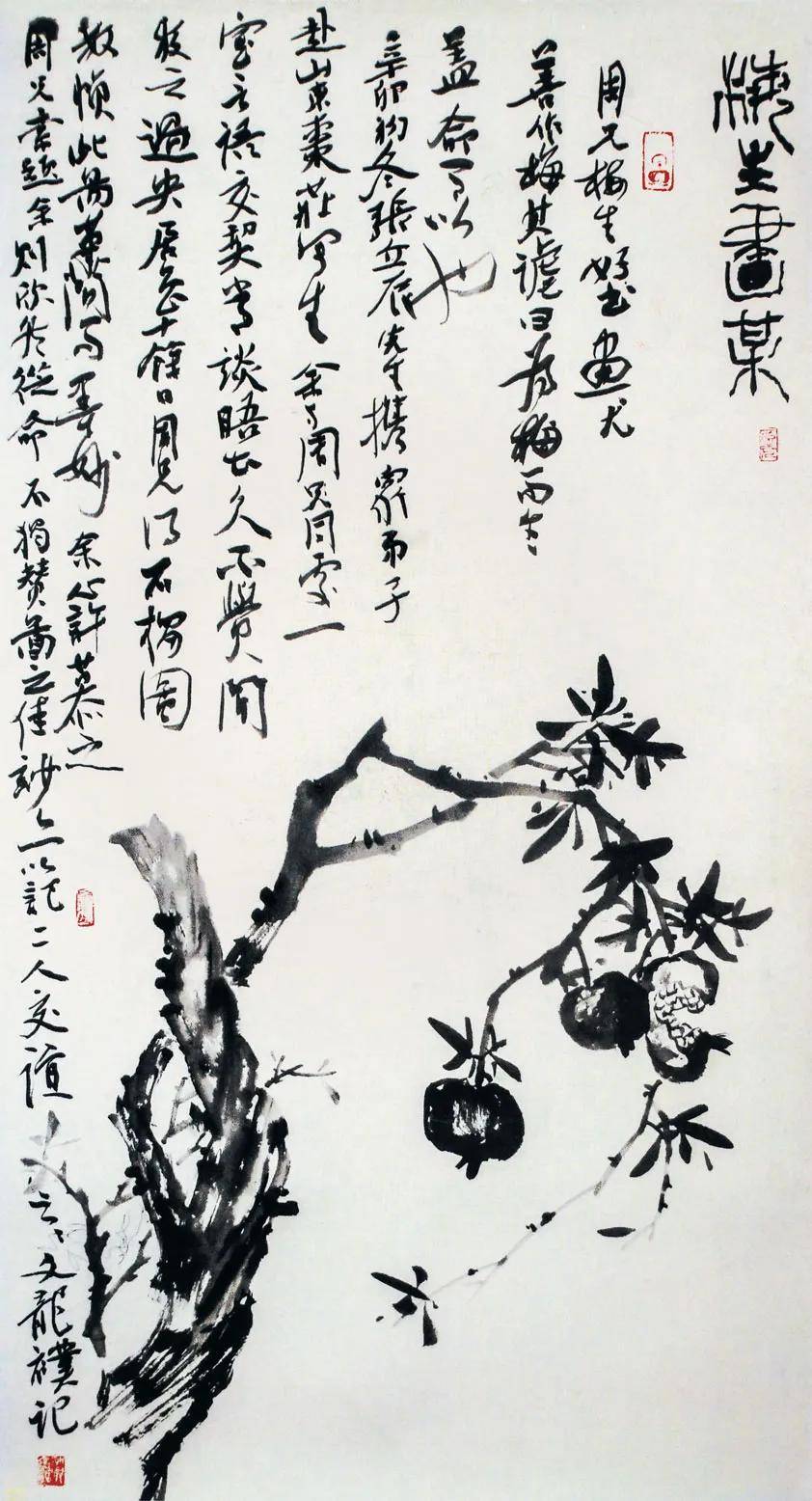

1. 石榴图 - 100×50cm - 2011年

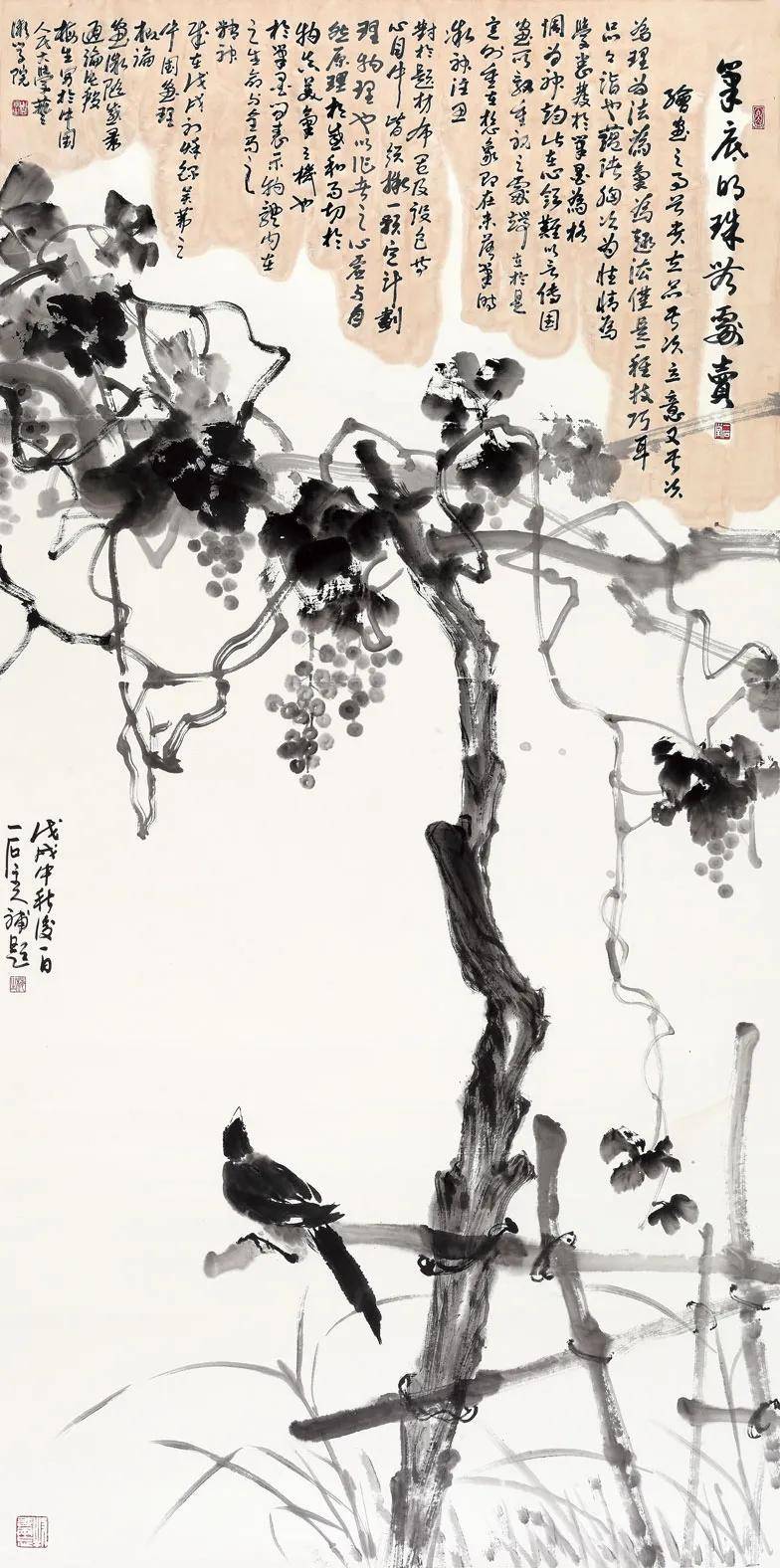

2. 笔底明珠 - 240×120cm - 2018年

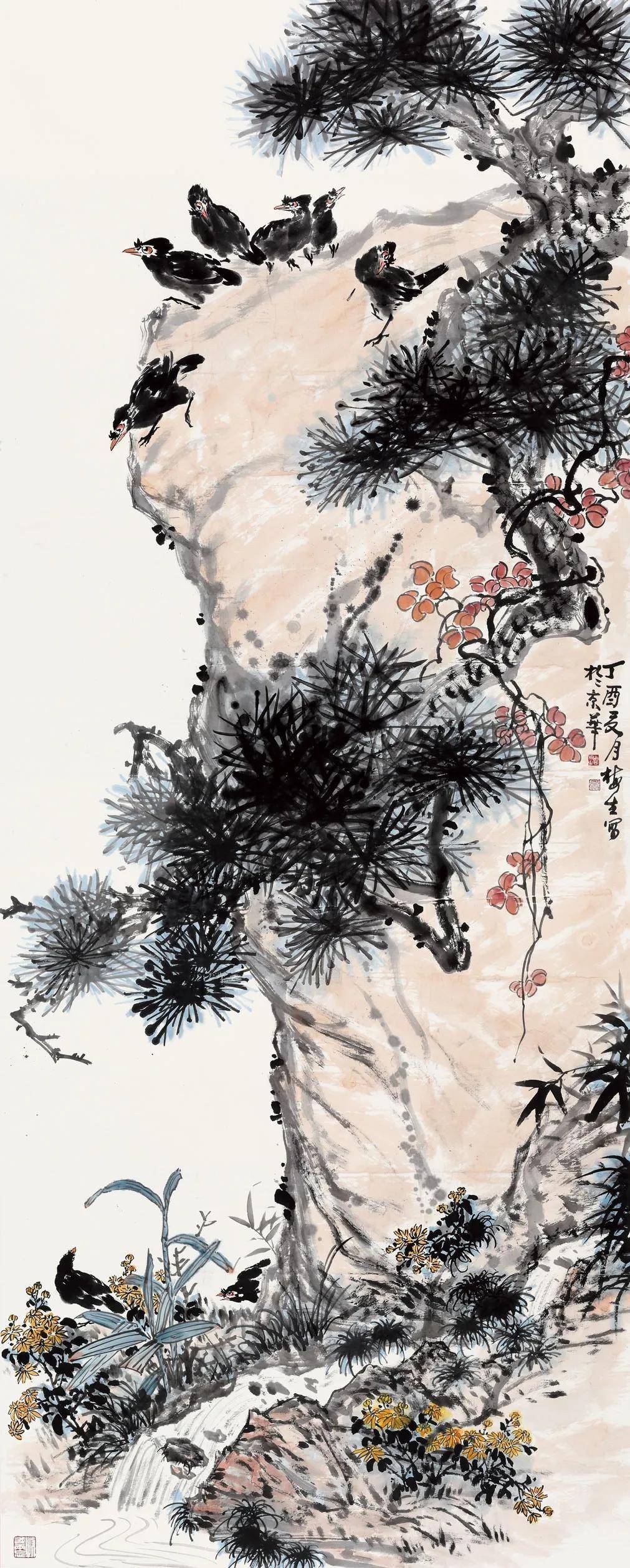

3. 松风幽禽 - 360×144cm - 2017年

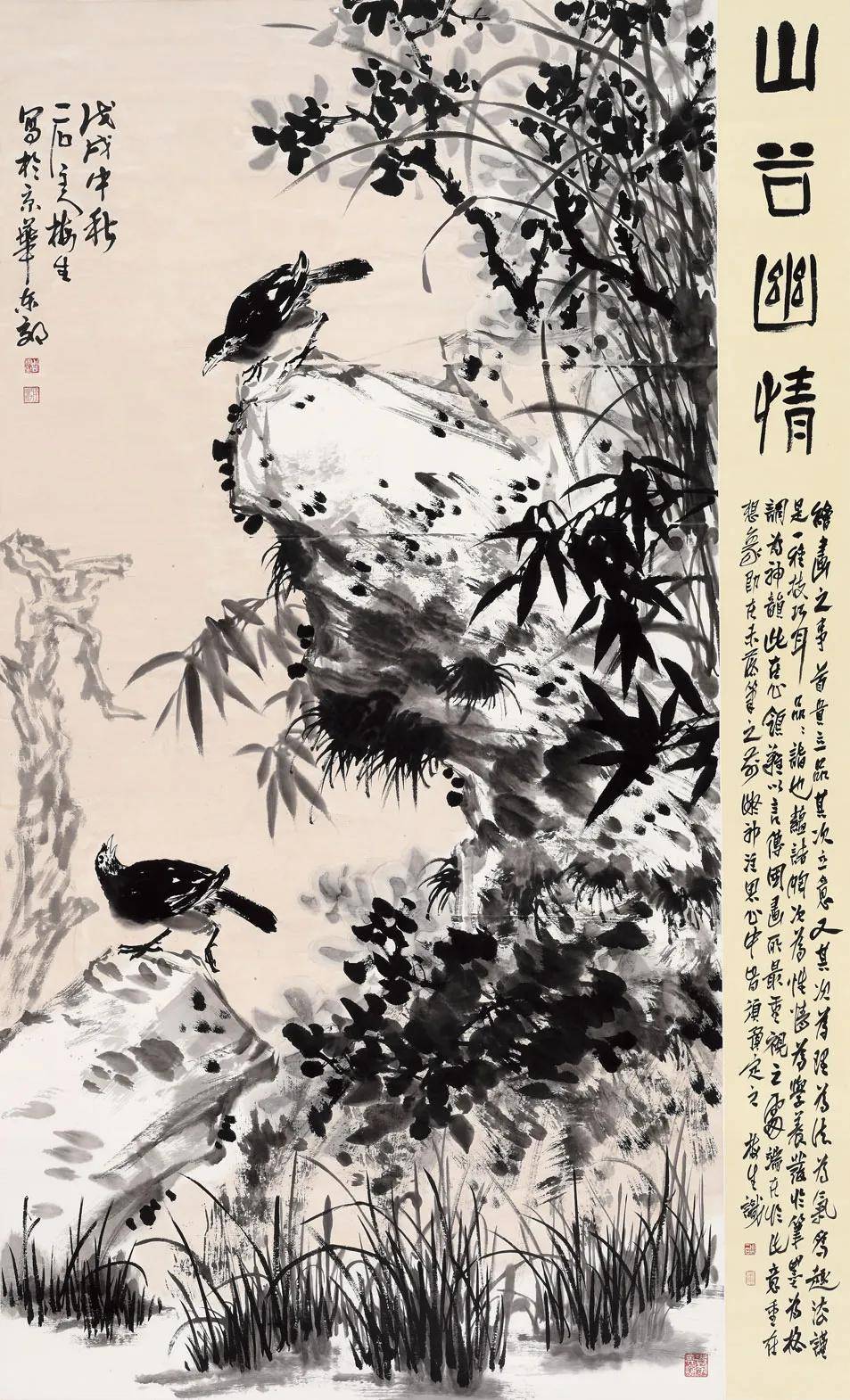

4. 山谷幽情 - 245×145cm - 2018年

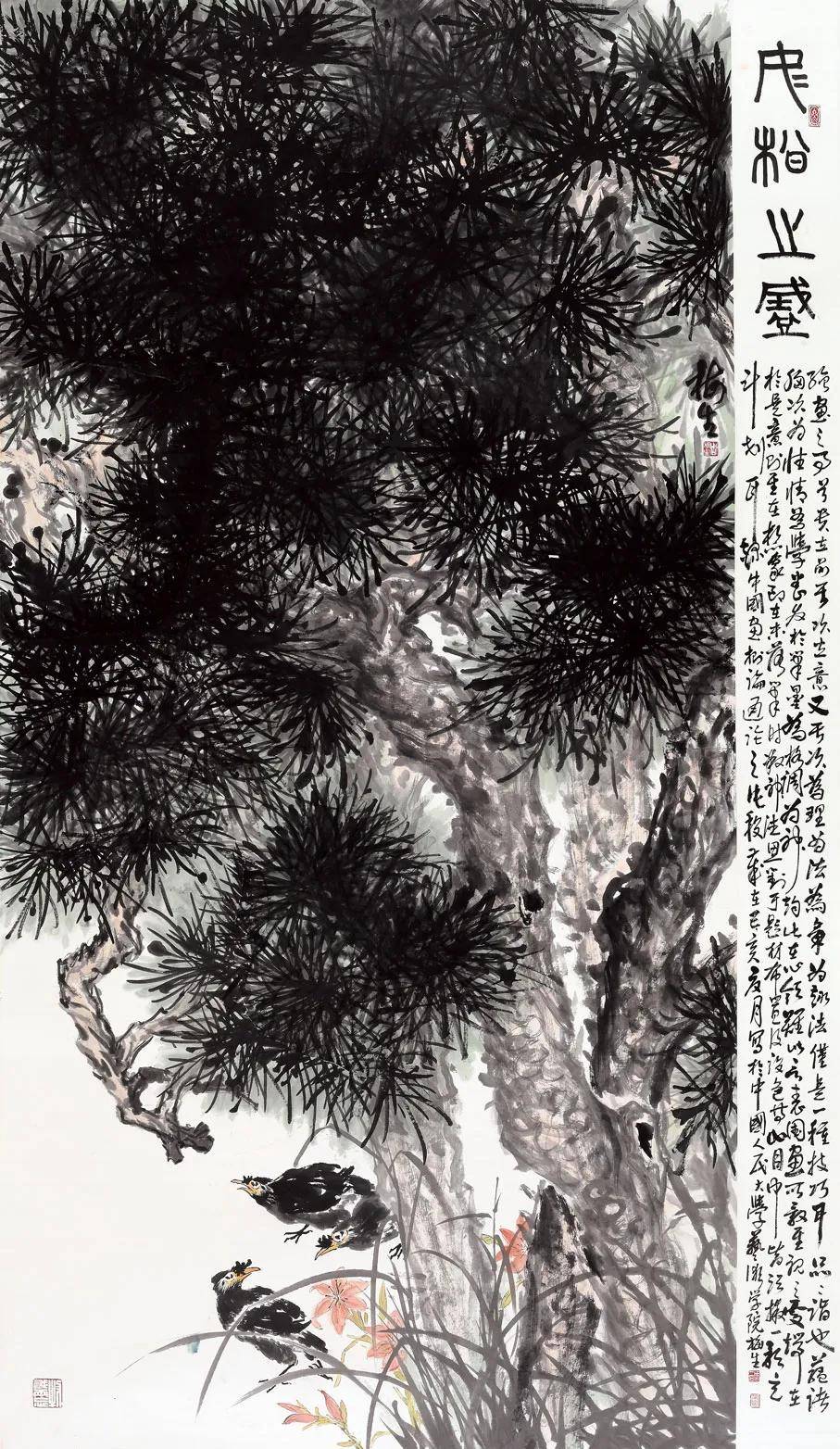

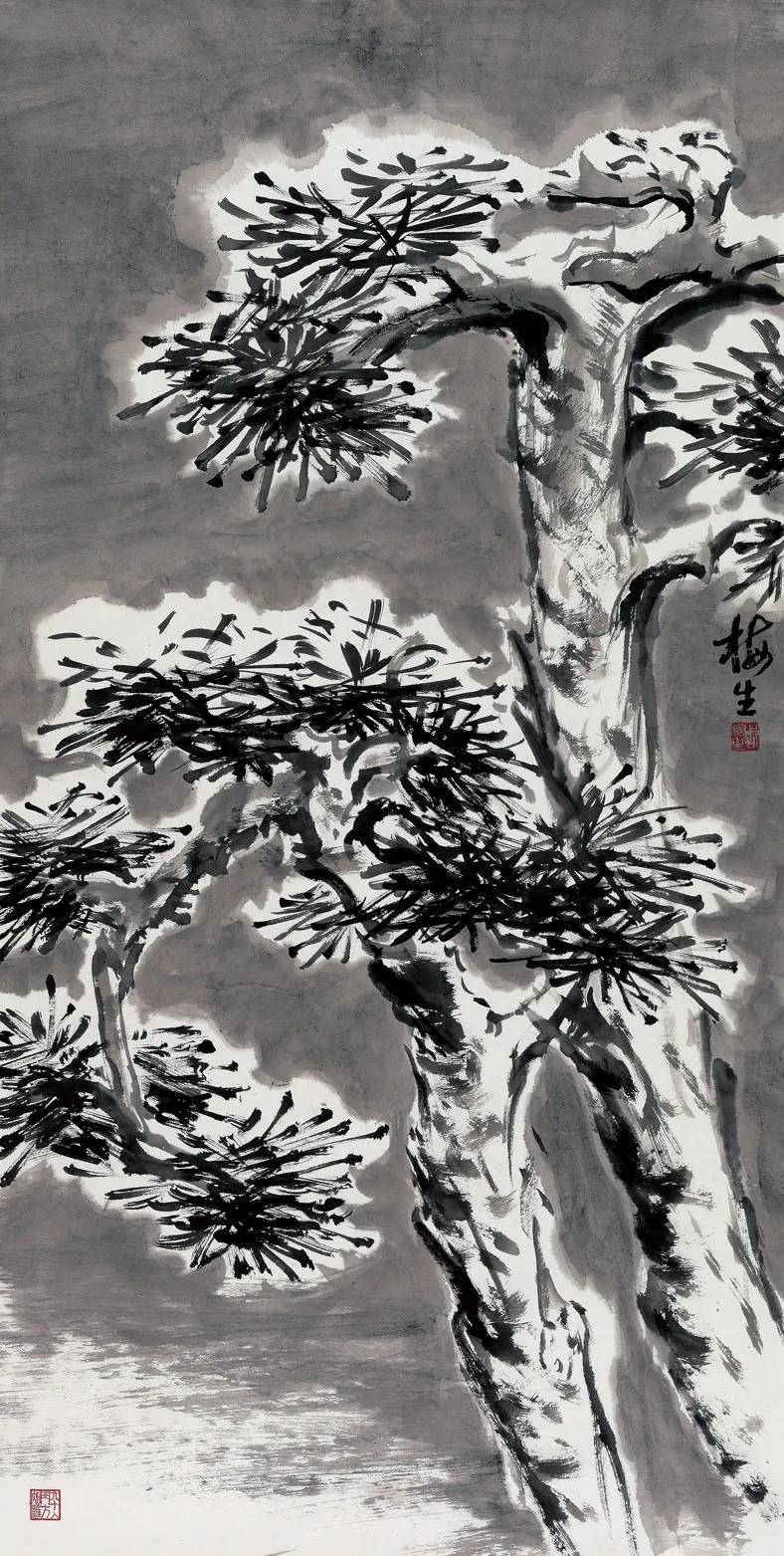

5. 如松之盛 - 248×142cm - 2019年

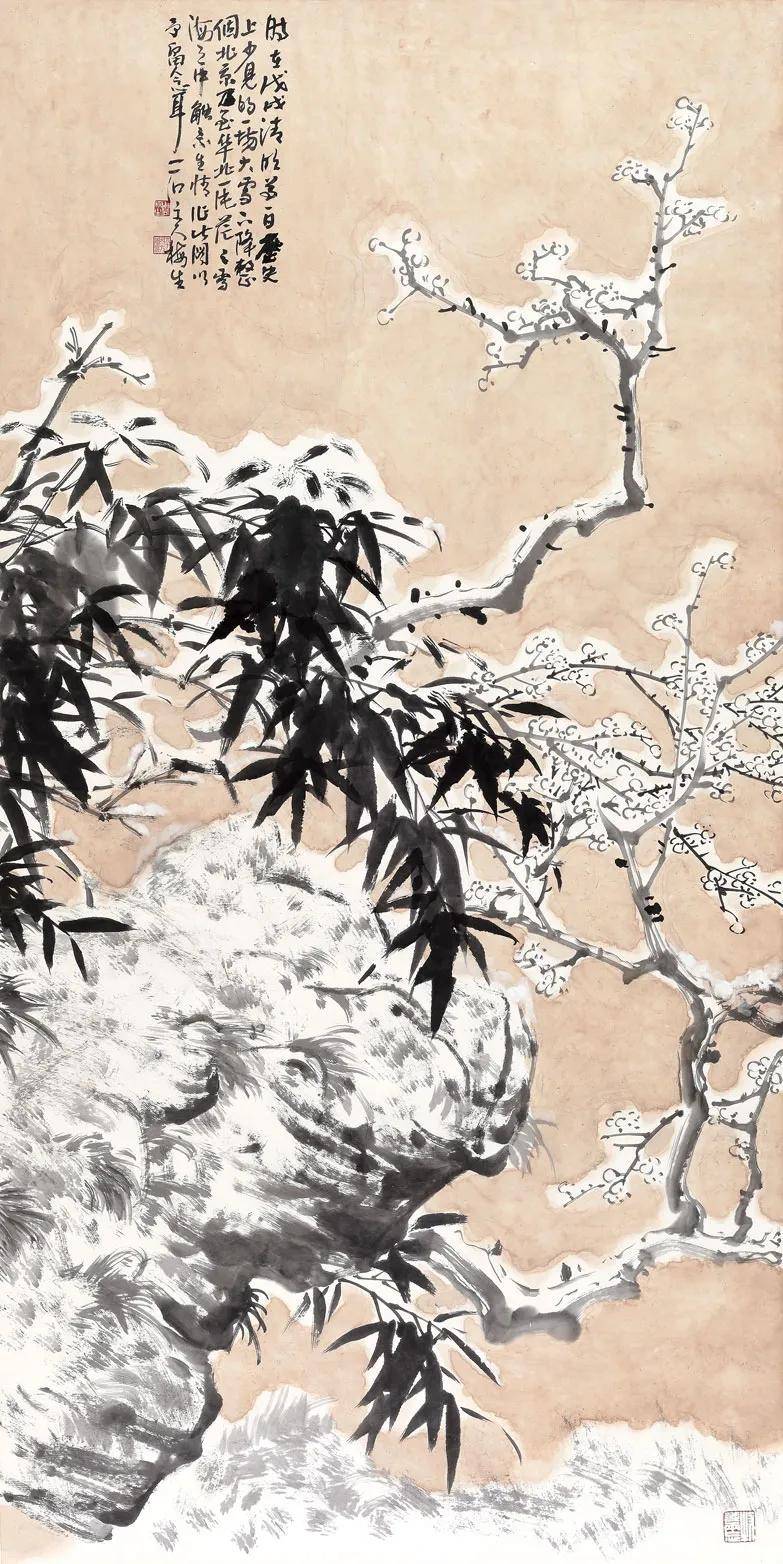

6. 三友图 - 248×123cm - 2018年

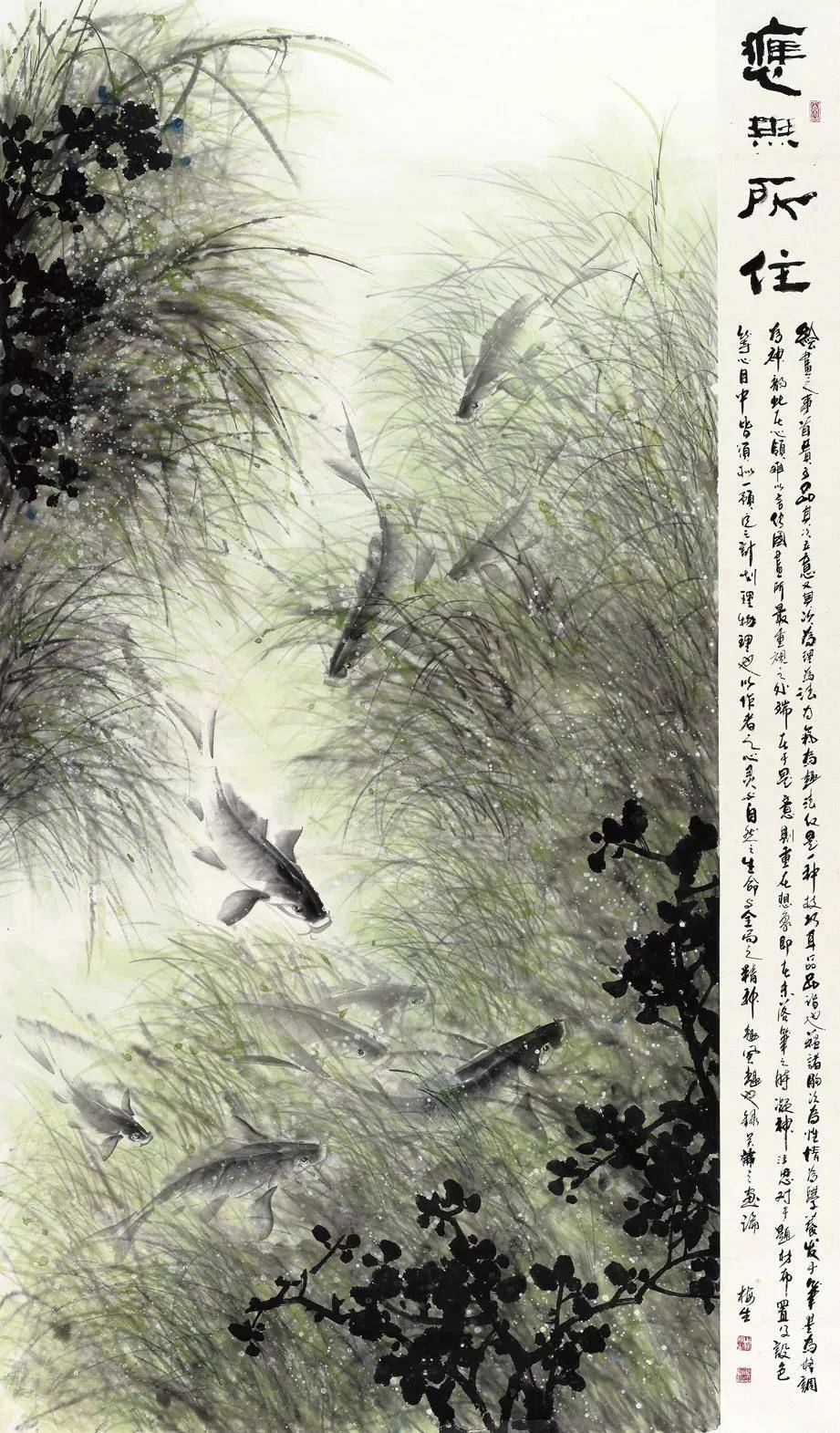

7. 应无所住 - 248×146cm - 2018年

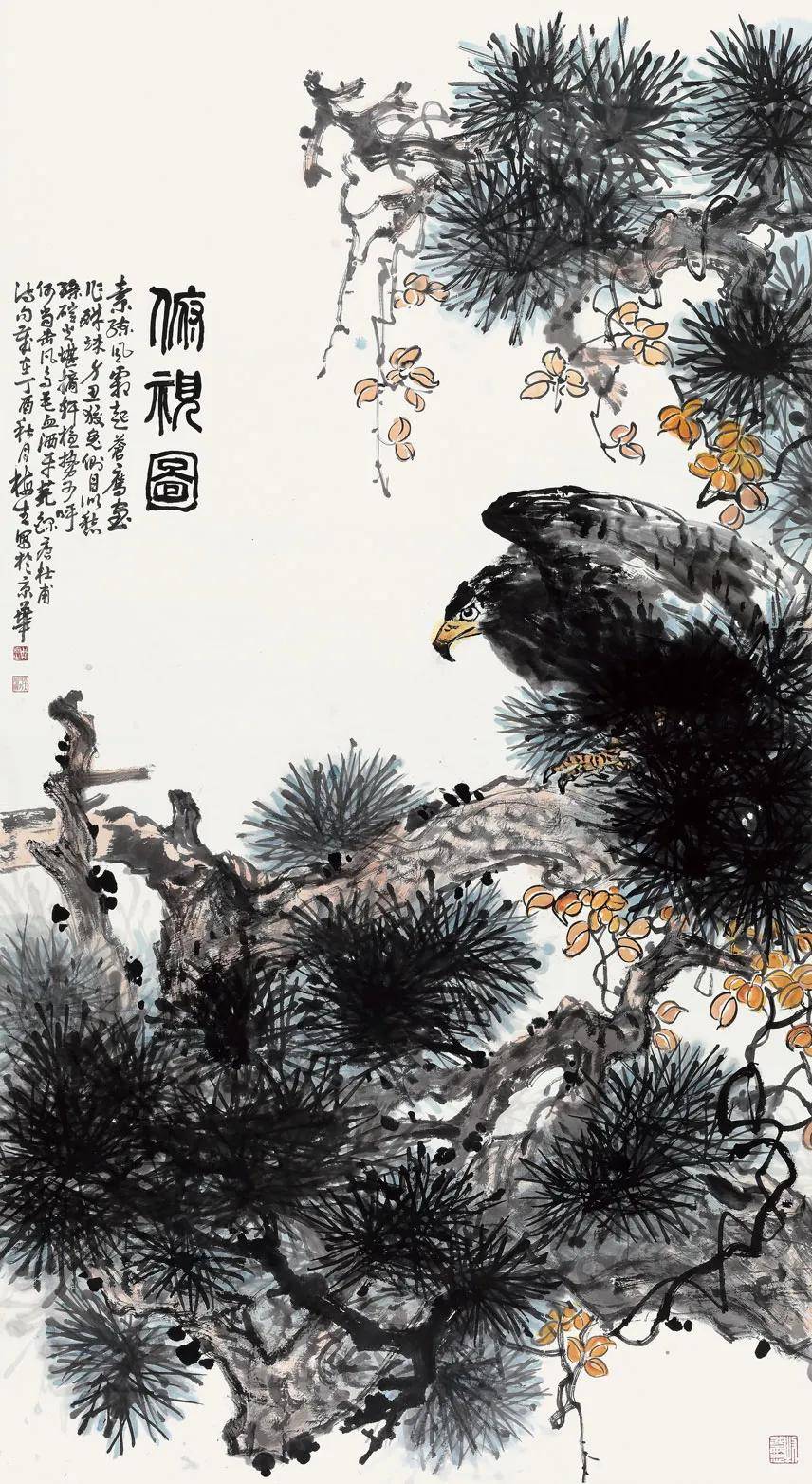

8.俯视图 260×142cm 2017

9. 报春图 - 180×94cm - 2019年

10. 双松富贵图 - 360×98cm - 2013年

11. 秋色 - 180×50cm - 2018年

12. 古松八哥图 - 300×98cm - 2018年

13. 暗香浮动月黄昏 - 138×68cm - 2013年

14. 君子风范(1) - 138×68cm - 2018年

15. 梅花八哥 - 138×68cm - 2019年

16. 君子风范(1) - 138×68cm - 2018年

17.家园 -138×68cm -2014

18.傲骨清香 -360×98cm -2013

19.觅 -2017

20. 清风 - 180×50cm - 2018年

21. 石上秋声 - 240×120cm - 2018年

22. 松鹤万年 - 180×50cm - 2013年

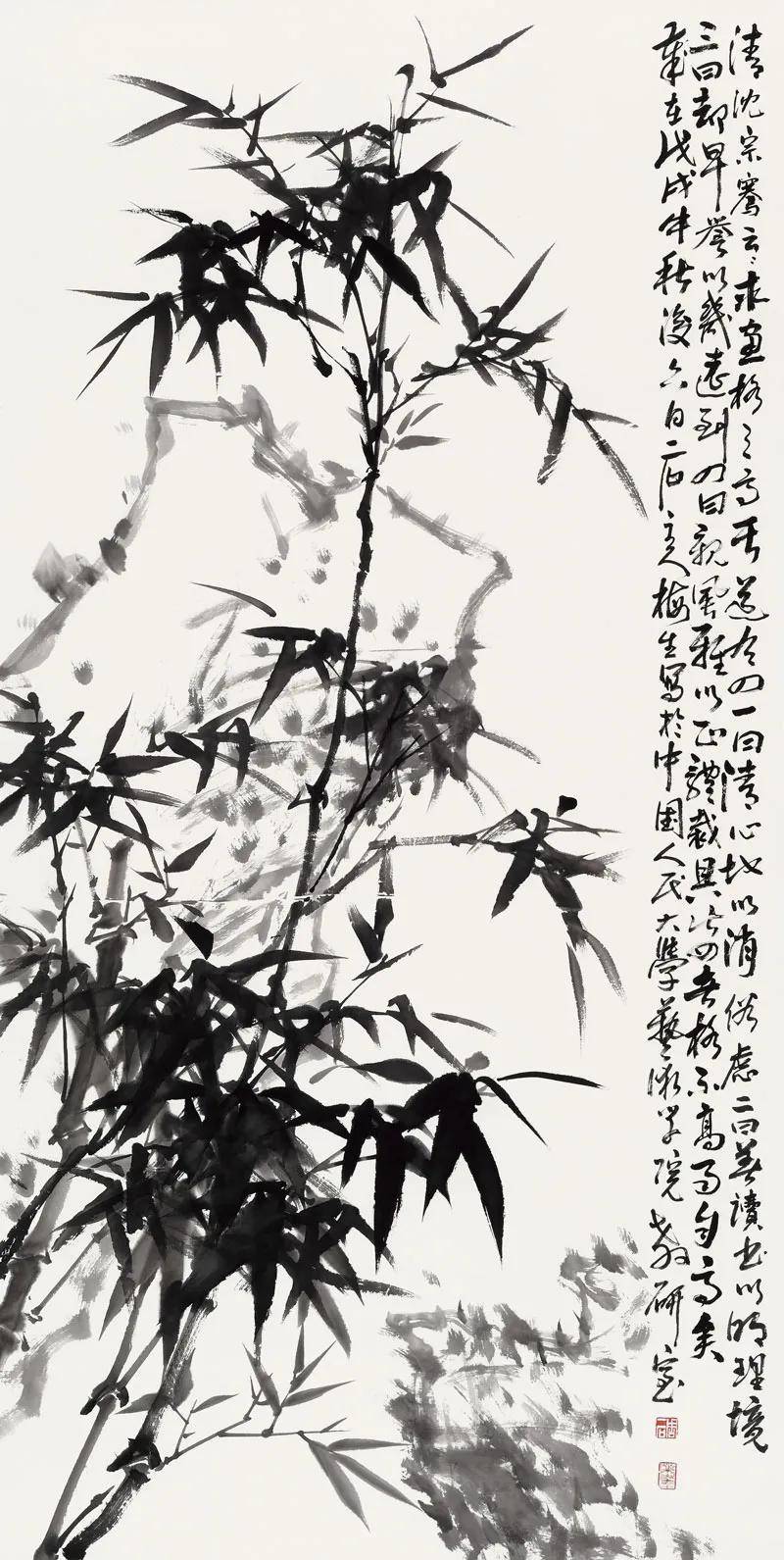

23. 竹石图 - 138×68cm - 2018年

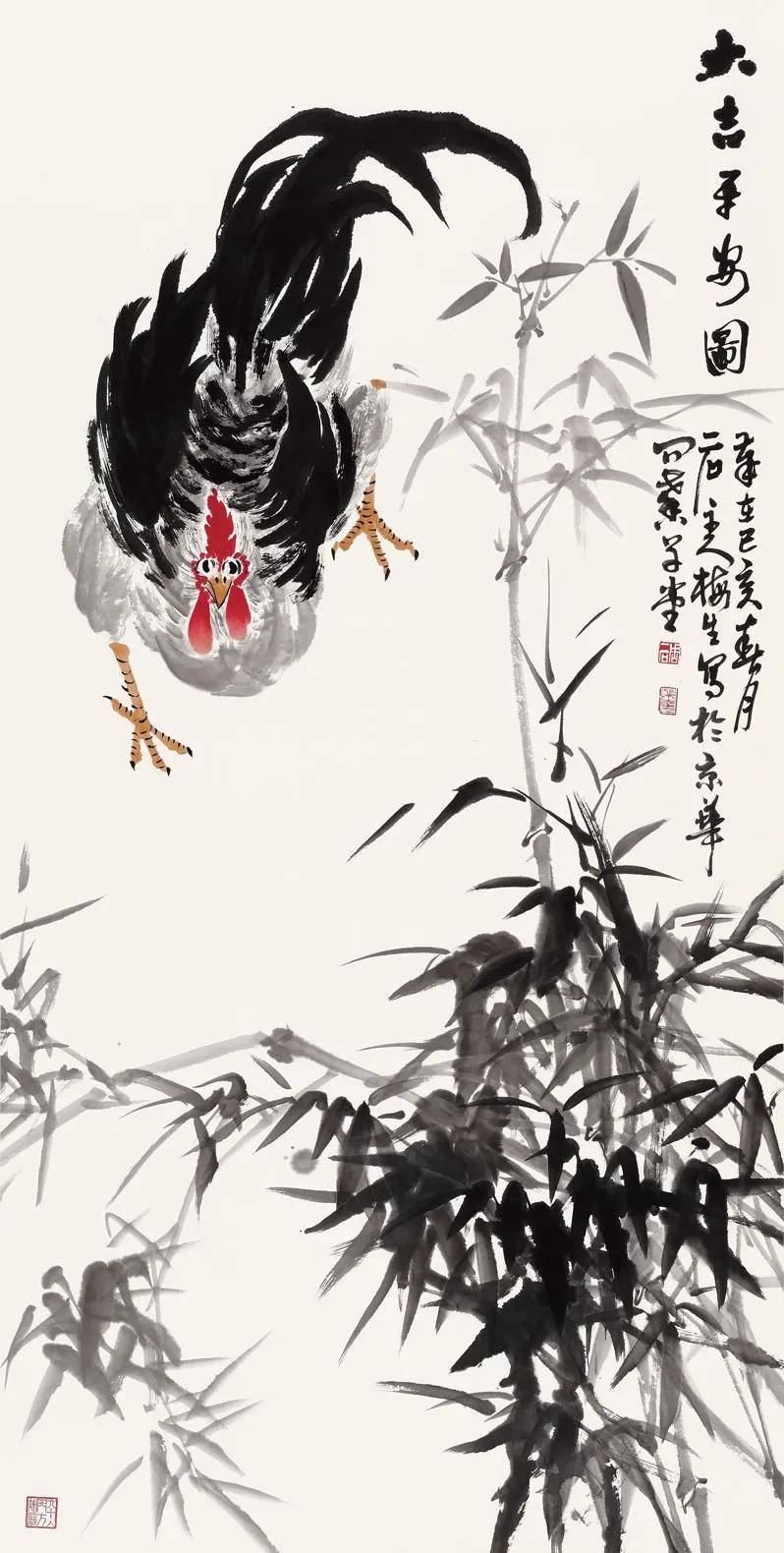

24. 大吉平安 - 138×68cm - 2019年

25. 傲骨 - 248×65cm - 2014年

26. 雪松 - 138×68cm - 2016年